| 0日目 |

|

|

宇都宮 −東北新幹線→ 東京 −東海道・山陽新幹線 → 岡山 → 福山 |

| 2017/04/26 |

|

福山市内 |

0.39 km |

瀬戸内海を中心に展開しようと決めた旅は今年も順調に始まろうとしている。GW寸前に大仕事が動き始めた上に40代に突入して最初の旅ということで、気合い十分な出発ではある。例年通り宅急便で荷物を初日のホテルに送り、ハンドキャリーする荷物だけを準備しておいてから仕事に行く。今年から始まった半日有休を活用できるので、午前中で仕事を終わらせて、連休前の大混雑も避けて自宅に戻り洗濯機で最小限の汚れ物だけを洗濯する。その間に自転車にフロントバッグを積んで、洗濯が終わったら室内干しをして戸締まりをして出発する。

旅の出発地点である広島県福山市には夕方出ても十分にたどり着けるが、昼過ぎには出発できるので余裕を持った行程が期待できそうである。まだ昼間の喧噪の中で自転車を分解して輪行袋に詰めていく。真っ昼間から新幹線に飛び乗って出発する罪悪感と優越感が半端ではない。ビジネス客でごった返す新幹線を乗り継いで、まずは東京から岡山へ向かう。連休が始まるという浮ついた感覚が全くなく、ややもすると俺も出張の体の癖で名古屋あたりで降りてしまいそうな新幹線である。出張であれば朝か夜なので夕暮れに向かっていく時間帯の新幹線は思えば乗る機会はなく車窓の眺めは新鮮でもある。 |

岡山での乗り換えに40分近い待ち時間があるので、夕飯を調達する。ホームから改札階に降りると土産物屋、駅弁屋もあるが、レストランもある。メニューを覗くとエビめしを発見した。昨年末に会社の活動でB-1グランプリを調査しに行った際に、旅先でのB級なものも楽しめそうだと実感したので、せっかくなので地方グルメを味わうことにしよう。ややスパイシーなソースでくるまれた真っ黒く炒められた飯に小さなエビが入っていて錦糸卵が散らしてある。シンプルなB級グルメだが、スパイシーさとエビの旨さが合う。

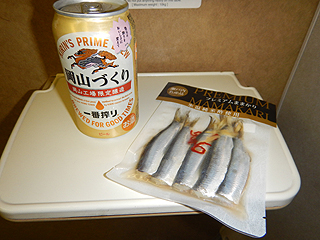

売店でビールとままかりの酢漬けを買って、新幹線こだまに乗り込む。元々は山陽新幹線のスターだったひかりレールスターや東海道・山陽新幹線 最速のスーパースターだった のぞみ500系も役目を終えてこだまになっている。今回は旧レールスターの方が来た。座席が広々としていて快適である。旅の始まりを祝う一杯ほど旨いビールはない。ままかりの酢漬けと酒はよく合う。隣に飯(まま)を借りに行くということで、ママカリと呼ばれている魚は酒を借りに行くほど旨いとも言える。

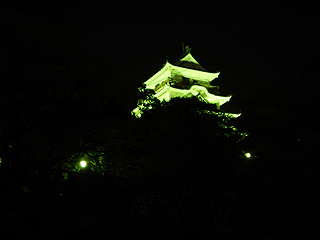

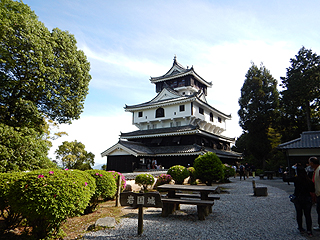

福山に着いて、ホームから地上に降りて自転車を組み立てる。輪行状態は非常によく、疲れもほどほどに自転車を組む。やはり半日有休は旅の前日にこそ使うべきである。自転車を順調に組み立てたら、駅のすぐそばにある福山城へ行く。ライトアップされて見事な天守閣が駅前からも見えているので、近くまで寄ってみる。写真を撮るのは難しい暗さだが目に焼き付けていく。

予約していたホテルへ行き、チェックインして送っておいた宅急便の段ボール3箱を受け取る。預かってもらう荷物の度合いを過ぎてるよなといつも思いながら、台車も借りて部屋へと運び上げる。まだ夜の10時なので、荷物を開梱してサイドバッグ、ザックに詰め込んでいく。荷物の整理を終えたところでホテル内にある温泉に浸かる。いつもの徹夜明け輪行のような疲れは無く快適に旅の0日目は終わった。 |

えびめし

|

ままかりの酢漬け

|

夜の福山城ライトアップ

|

|

|

|

|

|

|

| 1日目 |

|

|

福山 → 鞆の浦 → 尾道 |

49.21 km |

| 2017/04/27 |

キャリアを取り付けて荷物を積んで出発する。まずは福山市内で朝飯にしつつ、前から気になっていた自動車・時計博物館を目指す。今日は鞆の浦(とものうら)を回って尾道へ行くだけの概ね40km程度の道なので時間的な余裕はある。

博物館近くの喫茶店でピザトーストとコーヒーで朝食にして出ると、すぐに古い車が道ばたに飾られているのが見えてきた。乗り物が好きな俺にはワクワク感が来る。駐車場に自転車を置いて博物館を見に行く。

狭い館内にぎゅっと詰め込まれた時計と車たちがいい。どこかジャンクな感じの博物館でもあるが、置いてある車は古き良き時代のものばかりである。自動車業界で自動車の開発をしながら、日々

高度化し複雑化させている中に身を置いている俺から見ると、確かに高度化は必要だし性能や快適性もこの頃の車と比べれば、格段に上がっているのは分かるが、最低限というのは何だったのか

本来車に求められていたものは何なのか それだけを突き詰めた者たちの格好良さ… 現在の自動車が今一度 思い出すべきシンプルさと機能美を感じる。しかも写真撮り放題、運転席に乗るのも自由という大らかな姿勢の博物館であることが素晴らしい。古いバスを維持して全国を回ったり活動も精力的で本当に見応えがある博物館を満喫した。 |

福山を出発

|

モーニングのピザトースト

|

ボンネットバスに時代を感じる

|

見せてくれそうな外観

福山自動車時計博物館

|

壁にいっぱい掛かってる時計

|

時計と時が止まったような自動車

|

(俺 生まれてないけど)懐かしい車

|

三輪車

|

博物館の見物も終えて、走る旅がいよいよ始まる。福山市を海沿いに南下していく。今日は風が出ていて、やや向かい風である。アップダウンもほとんどなく、狭い車道で車をかわしながら走って、正午前には鞆の浦までたどり着く。まずは町工場や鉄工場が並ぶ道に見つけた蒲鉾屋さんで買い物をしてみる。2個ほどその場でつまんで見るが、魚の味わいは濃厚で美味しい。残りはサイドバッグに詰めて古い町並みを目指していく。

寺や神社が並ぶエリアと古い町並みが続くエリアがあり、それが海に面している。まずは沼名前(ぬなくま)神社に寄っていく。少し石段を登ったところから眺めると、鞆の浦の古い町並みと瀬戸内海と島々の眺めが気持ちいい。神社にお参りして旅の無事を祈願する。やはり旅の初日は神社に寄りたいものである。

崖の上のポニョのモデルにもなった町並みを自転車でゆっくり見つつ、見つけた保命酒(ほうめいしゅ)の店にも立ち寄っていく。餅米から作って薬味が含まれて不思議な味わいの酒である。40%近くもアルコール度数があるのでガバガバ飲める酒では無いが、ソーダ割や水割りなど楽しみ方は様々にありそうだ。喉に効きそうなのど飴と一瓶買っていく。

続いて町並みを抜けると港に出る。有名な石灯籠が立ってる港と古い町並みは風情がある。港に面してドラマ「流星ワゴン」のロケがやられてた会社が建っている。今はカフェとして使われているが、ドラマで見ていた時は撮影用のセットか何かだと思っていたがドラマのままである。そんなに爆発的なヒットを記録したわけではなく何となくドラマをいっぱい見ておけば充実した生活をしてる気になるかなと思って見ていただけなので、多くは語らない。

ドラマのロケ地の前に立ち止まると、なぜか工事現場の誘導係のおじさんと話が盛り上がってしまい、絶景のオススメポイントを教えてもらう。今の俺ですら坂とカウントするのも微妙なぐらい、ほんの少しだけ上ったところにある対潮楼へ行く。お寺の座敷から海を見渡せる景色が気持ちいい。近くの島や静かな海、角度を変えれば港町の喧噪、遠くを見ると四国までまっすぐ見渡せる海… 窓が並ぶ一角からの眺めが意外と楽しい。高いところばかりが絶景ではない。話し好きの案内のおばさんとは俺が子供の頃に遊んだ広島の海の話で盛り上がる。

また灯籠の前に戻ったところで遅めの昼食にする。保命酒ソーダを飲みながら、古い鞆の浦の喧噪を楽しむ。続いて、坂本龍馬が乗っていて瀬戸内海で難破した いろは丸の記念館も見ていく。穏やかな反面で船同士の衝突が多い厳しさと幕末の歴史を少し垣間見ていく。 |

鞆の浦の路地

|

沼名前(ぬなくま)神社の境内

|

沼名前神社から見下ろす鞆の浦

少し崖の上のポニョ感のある景色

|

保命酒の店

|

鞆の浦の小さな港

|

流星ワゴンのロケ地

|

対潮楼からの眺め

|

鞆の浦の石灯籠

|

カステラと保命酒ソーダ

|

鞆の浦の町並み

|

もうすっかり遊びすぎて16時になって鞆の浦を出る。ここからは沼隈半島のアップダウンが予想される道だ。出来てない体には、ほどほどに厳しい坂が襲いかかる。1本越えても、また次の坂と続いていく。2本ほど越えたところで今日の宿のことを少し考えはじめる。目的地は尾道だが、狭い町なのでホテルとか取らないと厳しそうだ。道の駅で休憩しながらスマホで見る限りでは、そんなに満室連発でもなさそうだ。

気楽に考えて続きの道を走る。山道を1本越えると、あとは尾道に向かうだけと言った残りになりそうだ。いつも鳴らしてるCycle Stereoで聴くアルバムを切り替えようとして俺の体と機器の異変に気付く。画面は経年劣化で暗くなっている。太陽光に照らされると夕方でも全く見えない。それは前々から気付いてるので、手で機器を囲んで光を遮って覗くのだが、今度は老眼で見えない。俺もそういう年齢になってきたのだ。走り以外で老いを感じるのは割と凹む。 |

沼隈半島を尾道に向かう

島影と静かな海

|

このGWの旅は終盤以外は比較的 都市部を走り続けるコースなので、ホームセンターや家電量販店レベルの物でも買い物に困ることはないが、困り事は初日のうちに片付けたいので、尾道へ入る前にホームセンターへ立ち寄る。黒っぽくて老眼でも見える30cm程度の筒状の物で画面だけを筒で隠して光が入らないようにして、スイッチを手で操作して選曲できるサイズのものを求める。できれば樹脂で。それっぽいのを見つけるたびにプレイヤーの画面に当てて筒を覗く。なんだか怪しい客になりつつあるが、何とか見つけた。金属なのでやや重いが、何とかなるだろう。

早速、店の外で試してみる。西日が当たる日なたでやってみると効果はあるが、操作性はよくない。結局、前のようにアーティストからアルバムを選んで2周ほど聴いたらアルバムを変更するという方式は諦めて、アーティストを選んでランダム再生ということで落ち着いた。ランダム再生も選曲が偏らず良いフィーリングである。尾道の海沿いをささっと流すだけだろうと思ったら、意外と時間が掛かってしまい、あっという間に日が暮れる。たった40kmほどの道のりでしかないのに、まさかのナイトランになる。頼れるヘッドライトで、やや交通量の落ち着いた国道2号線を走っていく。右側は急な坂道に家が密集している。左はすぐ向こうに向島を見る海… 幹線国道なのでよそ見はできないが、尾道らしさは十分に感じられる道である。 |

19時まで掛かって苦戦した走りで尾道駅へ到着した。ひとまずは安心したというところだろう。尾道は平地が少ないので公園も探しにくかった記憶があり、体調もイマイチということで今日はホテルを探す。まだGWに入ってないので、空室はネットで探しても多く見つかる。駅に近いホテルを選んで宿を決定する。ホテルの前で荷物から着替えと充電器を取り出して小さいバッグに詰めてチェックインする。旅好きの人が多く、話しかけられるが始まったばかりで福山から来ただけという見た目から期待されるほど走ってないのが恥ずかしいところである。

風呂を済ませたら、ホテル内のコインランドリーで洗濯する。ここで洗濯すると、この後は広島までは洗濯のことを考えなくて良いので、旅に専念できる。ホテル内のレストランで晩酌にする。さすがの瀬戸内海で刺身は美味しいし、広島は酒どころとあって利き酒セットも楽しい。飲んでる途中で乾燥機に洗濯物を移して、乾燥してる間に歩いて行けるところにあるラーメン屋に行く。こくのある醤油味がたまらない。洗濯物を乾燥機から取り出して部屋に戻ると、力尽きたように眠る。 |

刺身とじゃこ天

|

新鮮なイワシの刺身

|

|

|

|

|

|

|

| 2日目 |

|

|

尾道 → 三原 → 大久野島→ 竹原 → 安芸津

大崎上島 大西 → 大浜 |

63.95 km |

| 2017/04/28 |

|

忠海 → 大久野島 / 大久野島 → 忠海

安芸津 → 大崎上島 大西 |

今日と明日で尾道を出て三原、竹原を過ぎて、とびしま海道の島々を巡って呉まで行きたいし、フェリーで渡る時間などで勝敗が大きく分かれるのは事前に分かっているので朝は早めに出発する。日は差しているが通学の学生ぐらいしか人通りのない尾道の港町を自転車でさっと流して出発する。まずは左に静かな瀬戸内海を見ながら西へと走っていく。交通量が多く車からもらう風で快調に進んでいく。この道を走るのは1996年の日本縦断以来となるが、ここは全くといっても良いほど変わらないし、巡航速度は10km/hほど落ちてるとは思うが、体力の差を感じるほどでもない道が続いている。

徐々に都会じみた雰囲気になり、三原の港に着く。橋が完全に繋がった今となっては港の役割は変わったのだろう四国への航路は廃止され、離島航路ばかりである。瀬戸大橋が開通する前は爺さんが三原から四国に船で渡ったという話をよく聞いていたので、来たことはない港ではあるが何となく懐かしいような、四国への航路がなくなってることを寂しく思うような不思議な感覚である。港を後にして三原駅へと向かう。駅からのアクセスは比較的良い港である。今時だと絶対に有り得ないと思うが城の石垣を上がったところに駅があり、新幹線の線路は城にめり込んでいる。お堀越しに不思議な景観を楽しんで、また西へと向かっていく。

ここからは時間勝負が重要になってくる。まずは大久野島(おおくのしま)に渡るフェリーを目指して幹線国道である2号線からは離れた海沿いの道を走る。新幹線でいうと、ひかりものぞみも止まらない三原駅ではあるが、かつては瀬戸内海の要港だったのか工業地帯は残っている。工業地帯の道を抜けると、静かなはずの海は強い風で波立っている。車通りはさほど多くない海沿いを楽しみながら走っていく。すぐ向こうには島が並んでいて海の広さを感じない。 |

尾道水道沿いのテラス道

|

三原港の離島連絡船

|

石垣の上を新幹線が通り抜ける

三原城跡と三原駅

|

海にそびえ立つ鳥居

|

三原から竹原へ向かう海岸

島が連なった景色が瀬戸内海らしい

|

何とか昼前には忠海(ただのうみ)港に着いた。切符を買って飲み物を買うにはちょうど良い待ち時間である。売店には大久野島のウサギグッズが売られている。ロゴマークもウサギを象っている。尾道に宿泊した時にホテルのテレビで見たのだが、最近は外国人観光客から火が付いて観光客が増加しているとのことで確かに観光客が多い。島自体は基本的には国民休暇村、ウサギ、毒ガス工場跡地しかない小さなものである。一般車両は島へ渡れないが自転車は渡れるフェリーが来た。

乗り込むとあっという間に島へたどり着いてしまう。ゲートブリッジから島へ上陸すると、もうすぐにウサギが見える。餌も売られていて餌付けもされているので、港近くにもウサギは寄ってくる。自転車で島の海沿いを歩くぐらいの速度で流していても、ウサギはそこら中にいる。最初はウサギを見かける度に興奮して写真を撮ったりしていたが、どうも野生動物と言いつつ野生ではないことに気付き始めるレベルである。よくよく調べてみると、アナウサギという種類のウサギで日本の野生には存在しない外来種だ。観光客の餌付けで数をどんどん増やしているそうだが、瀬戸内海の良いところか陸上の外来種に支配されたところで、一島だけの問題として完結するので、こういう光景も全く深刻に扱うものでもない。

島自体は公園のような場所が続くが、そこをウサギが自由に遊び回っている。ウェストバッグに手を突っ込むと餌をもらえると思ってウサギが押し寄せてくる。東屋のベンチに座ると野生のジャンプ力でベンチの上まで飛び上がり、俺の膝の上に前足を載せておねだりしてくる。この様子が何とも癒やされる。港で買ったウサギの餌を手のひらに載せてウサギに食わせていると次々とくる。彼らもドライなもので、餌が手のひらから無くなると、さっと撤収してしまう。そこら辺が飼い慣らされてるとは言え野生としての警戒感だろう。

自転車を止めて、ビジターセンターへ入る。立体的な展示物の造形の割に自然に関する展示は意外と少なく、小さい島なのでこんなもんか…という感じでもある。窓の外のウサギに気を取られてしまうという面もある。向かい側には毒ガス資料館がある。これも見ていく。戦時中に軍の毒ガス工場が置かれていた歴史のある島というか、戦時中は歴史そのものが消された島である。加害者側の資料館とは言え、大量破壊兵器の悲惨さを物語っている。

資料館から外に出るとまたウサギである。瀬戸内海の小さな島に戦争の歴史とウサギという不思議な組み合わせには何か惹かれるものがある。ウサギが遊んでいる芝生の広場を過ぎると国民休暇村がある。島で食事できるのはここだけなので、昼食にする。瀬戸内海らしい物が食いたいと思うと、ちょうどタコがあった。たこ飯、タコの刺身、タコの唐揚げ どれをとっても歯ごたえも味も素晴らしいタコ料理を満喫していると、帰りのフェリーの時間が近づいてきたので、出て行く。帰りも手に持った餌でウサギと戯れながら港に戻り、手持ちの餌は全てウサギたちに消費してもらう。港の真ん前は地面に少し穴を掘って穴の中に伸びて休んでいるウサギのゆるさに癒やされる。ウサギ感満載の島を後にして、あっという間に忠海へと戻っていく。 |

フェリーを待つ人の行列 忠海港

|

大久野島へ向かうフェリー

|

大久野島 野生のアナウサギ

ベンチの下にも群れている

|

何羽もの集団で行動している

|

エサをねだって段差を上ってきたウサギ

|

俺の手からエサを食うウサギ

|

追加を要求し、おねだり

|

ウサギだけではなく俺も餌付け

たこ飯、タコ刺身、タコの唐揚げ

瀬戸内海のタコを大満喫

|

道沿いのそこら中にウサギがいる

|

穴に収まって休む

|

崖を登るワイルドなウサギ

|

駅の前にアオハタジャムの工場があったので見学できないか立ち寄ってみたが、予約制のようだ。瀬戸内海の海を目の前に真っ白な建物が印象的である。ここからは本気出して走って行く。下調べをした限りでは竹原には風呂に入れる場所がない。竹原の市街地の観光も含めて楽しんだ上で、大崎上島を目指さなければならない。GWとは言え自転車に乗れば汗はかくので風呂なしは避けたい。

まずは竹原を目指す。ここからも、ゆったりとした海を眺めながら平らな道を走っていく楽な展開が続く。海沿いのカーブを気持ちよくこなしながら走って行くと竹原の街が見えてくる。まずは道の駅に立ち寄って観光地がどの辺なのかの情報を収集する。道の駅の裏からすぐ道が始まって、古い町並みを楽しめそうだ。

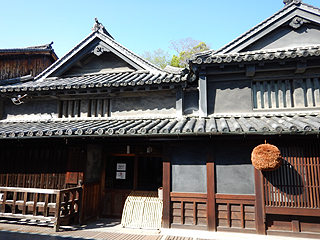

朝の連ドラは見てないが、マッサンの舞台にもなっている古い町は黒で引き締まった柱や建物が印象的である。店で竹原の塩を買っていき、竹鶴政孝記念館を見学していく。ニッカウヰスキーの創業者であり日本のウィスキーの発祥とあって、あの時代にしては凄いと思うような発想が多い。見学を楽しんだら、もう一頑張り走りに行く必要がある。スーパーでガスや夕飯の食材を買って今夜以降のキャンプに備える。今夜は順調にいけば大崎上島に渡ってキャンプ場が使えるので、夕飯は自炊をしたいところである。

竹原を出発し、なまった体にはきつい標高56mの峠にアタックする。と言っても、しんどいと思うものの大きな影響はなく長く緩い峠を越えて、赤崎への下り坂が始まる。フェリーが遅くまで運航しているという情報は仕入れているが、具体的な時刻表までは記憶してないので特に焦ること無く坂を下っていく。だいぶ日が傾いて来て赤く染まるジャガイモ畑を見ながら気持ちよく下っていくと、安芸津(あきつ)へとたどり着く。ジャガイモが名産らしいので夕飯のおかずとして、日持ちする食材として買おうとしたが直売所は閉まっている。

安芸津(あきつ)港へ着くと、ちょうど出航寸前だった。急いでチケットを買って、地図の上にクリップで止めてフェリーへと乗り込む。船に乗り込んでしまえば、一安心である。18:05のフェリーに乗って出港する。島が並んで広さを感じない穏やかな海をフェリーが進んでいく。ちょうどフェリー後方のデッキからは夕焼けが見えて海が赤く染まり始めている。ベストな時間帯に乗ったものだと我ながらタイミングの良さに感心する。インスタグラムはやっていないが、インスタ映えする瀬戸内海の夕日の写真を撮りまくる。赤く光って染まる海と島々の影が何とも言えない絶景を演出している。始まったばかりではあるが、旅に来て良かったと思う瞬間である。

18:40に大崎上島(おおさきかみしま)の大西港に着くと、既に日は沈んでしまい徐々に暗くなっていく。距離は短いが今日も残業となってしまう。それでも竹原あたりは入浴施設も見当たらず、島に渡るという選択しかなかったのである。フェリー乗り場で手に入れた地図をマップの上に広げて、キャンプ場と温泉を目指して走って行く。島の道路には番号も目印もないので、やや迷いつつ温泉を目指すが、あっという間に真っ暗になる。今はツーリング中の迷子やルート探しもスマホで簡単にできるので便利である。現在地を確認して、温泉へと進んでいく。じりじりと坂を上り始める。本当に温泉なんかあるのか不安になるほど山の中へと入っていく。右の高いところに灯りが見えた。というか、そこまで上れと言っているのである。温泉の入口を右折すると、とんでもない上り坂が待ち構えている。今年初のインナーギアにたたき込んでローギアで上る。

何とか大崎ふれあいの館で温泉に浸かり、今日の走りの疲れを癒やす。時間がだいぶ遅くなったので、そんなにのんびりはしてられない。風呂を出て、下りすら不安になる激坂を下って海沿いのキャンプ場を目指していく。真っ暗な道を下り基調で流していくと、運動広場が見えてきた。最悪、ここでもダメじゃないが、キャンプ場を探す。ちょうど運動広場の向こうにキャンプ場があるようだ。

たどり着いたは良いが、誰もいない真っ暗なキャンプ場である。水道もトイレもあり、BBQ広場もある。まずは夕飯を食うのにちょうど良い東屋を探し、近くにテントを張る。海に面してるせいか風が強く苦戦するが、何とか張り終えた。米を研いでタイの切り身を骨が付いたまま載せる。骨からも出汁を取る作戦である。とにかく失敗は許されない飯炊きなのでコッフェルの様子を慎重に見ながら、タコをぶつ切りにする。買っておいたレモン汁と竹原の塩だけでシンプルに食べると、歯ごたえもうま味も最高である。炊けた鯛飯もご飯にしみた出汁とわずかに焦げ目を作るベテランの技に大きな身はうま味が抜けきらないもので、贅沢な鯛飯となる。今日はビールは買ってないが、鞆の浦で買ってきた保命酒をちびちびと飲んで暖を取る。

強い風とやや寒いGWの瀬戸内で実質1日目のキャンプとなった今夜だが、盛りだくさんな1日に手応えを感じながら眠りについた。 |

竹鶴酒造

|

竹原の街並み

|

竹鶴政孝 資料館

|

安芸津港で小さなフェリーに乗り込む

|

すれ違うフェリー

|

大崎上島サンセットクルーズ

|

瀬戸内海産 ぷりっぷりのタコ

|

瀬戸内海産の鯛刺身 |

鯛飯 |

|

|

|

|

|

|

3日目

|

|

|

大崎上島 大浜 → 明石

大崎下島 → 豊島 → 上蒲刈島 → 下蒲刈島 → 広 → 呉 |

58.96 km |

| 2017/04/29 |

|

大崎上島・明石 → 大崎下島・小長 |

朝早く出て始発のフェリーに乗ろうと思ったが痛恨の寝坊…というか疲れが取れてないというのが正解だろう。誰もいないキャンプ場でテントを撤収して、帰りがけに事務所の辺りに寄ると管理人が来た。今夜、もう1名の自転車旅の人がキャンプするらしく、その人と勘違いしたが、チェックアウトしつつキャンプ代を支払っていく。島のキャンプ場は貴重なので、是非維持してもらいたいものである。

島旅ならではのアップダウンにやや苦しみながらもキャンプ場から5kmほどのところにある港まで島の走りを楽しんでいく。海に面した斜面に広がるミカン畑と隣の島がすぐそこに見える静かな暖かい海は瀬戸内海の島の醍醐味である。大きくアップダウンする道を1つ越えて下ると、明石港に着いた。やや長めの待ち時間の間に日記を書いたりで、たまりがちな旅の義務をこなしていく。

待合室から出ると船がちょうど見えてきた。フェリーに自転車で乗り込んで、デッキへと上がる。航行時間は短いのでデッキから海を眺めたまま進んでいくのがベストである。船もそんなに大きくはなく座席が少ない。船は大崎上島を出発すると、すぐ目の前の島へと渡っていく。途中、大崎下島(おおさきしもじま)と岡村島を結ぶ橋の下をくぐって大崎下島(おおさきしもじま)の小長(おちょう)へと向かう。しまなみ海道がすっかり有名になった昨今だが、島を横に結んでいくとびしま海道も気になっていたルートなので念願叶った形である。

大崎下島の小長に上陸すると、フェリー待合室は産直やレストランが入ってるので情報収集をしていく。店は開いてない時間なのでポスターやパンフレットを手に入れるぐらいのことしかできない。初めてしまなみ海道を走った時のようなワクワク感を思い出しながら、とびしま海道の旅が始まる。素朴な集落と見上げるミカン畑と静かな海を楽しみながら車も少ない道を気持ちよく走っていく。

2kmも走らないうちに直感で立ち寄らないといけないミカンの倉庫が直売所になってる店を見つける。小さい島々なので寄り道が多いのは仕方がないだろう。その場でしぼってるジュースと柑橘類の直売がある。せっかくなので伊予柑とデコカンのジュースを飲み比べつつ選ぼうと思ったら、デコカンのジュースの旨さに思わず「これ、うまっ」と叫ばざるを得ない。とにかく酸味と甘みのバランスが良く濃厚だ。まずデコカンは購入決定である。GWは柑橘類でサイドバッグがパンパンになりがちだが、早速 ずっしりと来る重みがのしかかる。キャンプや補給食で積極的に食っていかない荷物に収まりが悪い。 |

大崎上島を回る道

今度、1周走ってみたいコースだ。

|

フェリーから見る大崎下島と岡村島

|

離島を繋ぐ小さなフェリー

|

何となくオーラを感じて立ち寄った

ミカンの直売所

|

柑橘類ばかりの直売所

|

100% ジュースの飲み比べ

|

さあ本気で走るぞと思ったところで、今回のとびしま海道で最大の見どころになる御手洗(みたらい)の集落に着いた。江戸時代の建物をしっかり残した町並みで知る人ぞ知るところである。小さい街なので自転車を置いて歩いて見て回る。何があるというわけではないが、町並みを残す努力というのは素晴らしいものだ。春の瀬戸内の日差しを浴びて、ゆるい感じが何とも言えない。

古い岸壁の石畳と石灯籠も見ていると、11時30分になる。あとちょっとで普段なら昼休み入る時間帯である。呉まで走りきらないといけないし、この後の島のアップダウンの規模も読めてないのに、何とも出足の遅い旅である。だが、ここから走り出すと昼食スポットがなさそうなので、御手洗で昼食にする。ここではあなご重が有名なので店の開店まで待つ。親切なことに店の中で座席確保済みで待たせてくれるので、時間も簡単につぶせる。注文は当然のことながら、あなご重だ。しばらく待つとお重が来る。開けた時の香ばしい香りもよい。味は穴子の甘みと香ばしさが出ていて最高である。地物の穴子にこだわってるので、最近は数が揃わないという事情もあり、開店直後に入ったのは正解だったようだ。 |

御手洗の街並み

|

午前中の走行距離はわずかに5km。さすがに慌てないとまずい。大崎下島の南の海岸線を調子よく走っていく。やや向かい風ではあるが、道は平らなので苦しむことはない。沖に浮かぶ島は見えるものの、瀬戸内海沿いにしては広がりのある海の景色は楽しめる。右側には石垣で作られたミカン畑が並んでいて、これも独特の景色である。南に面して日当たりの良い石垣でよく育ちそうな気配は感じられる。

気持ちの良い走りは短く、次の豊島(とよしま)に渡る橋が見えてくる。島をつなぐルートは必ず橋を渡るために、結構な坂を上ることになる。ここも、結構な長さの坂である。上れば上るほど向かい側の豊島と海峡と橋の眺めに広がりが出てくる。橋を渡ると地元のサイクリストと話をする。父親ぐらいの年齢のサイクリストも最近は多い。橋から坂を下って豊島に渡る。

豊島に降り立つと、まずはアビ資料館に寄っていく。この海峡は広島の県鳥であるアビの渡来がある場所で、アビがイカナゴの周りを飛び回ってそこで漁をするという自然と一体の習慣も展示室で見られる。渡り鳥なので時期が合わず野生のアビを見ることは出来なかったが、資料館でも楽しめた。見学を終えたところで足と腰をストレッチしていく。ここからはアップダウンが多そうなので覚悟が必要だ。本来、島旅とはそういうものである。

島自体が小さい豊島は大自然に抱かれたというよりは漁村が続いたままで半周を回ってしまう。続いて上蒲刈島(かみかまがりじま)に渡る橋が見えてくる。ここまでの走りは、やや歯ごたえがない感じではあるが寝坊した上に御手洗でのんびりしすぎた俺にはちょうど良い。だが、地図で見る限りでは ここからは離島の走りそのものが楽しめそうなルートである。

橋を渡って上蒲刈島に渡ると、まずは少し島の真ん中を上る。アップダウンが出てくるとGWの日差しは夏のようで暑さに炙られる感覚になる。坂を下ると南側の海が見えてくる。やはり自転車は高低差があった方が楽しい。スピードを乗せて下りつつトンネルを抜けると、左は崖で海岸線が開けてくる。上から見下ろす砂浜が手つかずで人がいない。坂を下っていくと、また平坦な道が続く。今までの島の中では最も走りごたえがあった島である。

上蒲刈島から下蒲刈島(しもかまがりじま)へと渡る橋が見えてきた。島はあと1個で橋はあと2つである。とびしま海道の旅も終盤まで来た。橋へ向かう坂を上っていくと、橋のたもとに、であいの館という産直がある。ここで買い物しつつ休憩だ。そういえば昨日はポッカのレモン汁でタコを食ったが、よく考えたら瀬戸内海は地元産のレモンがある場所だ。地産地消を旅で徹底する俺としたことがうっかりしていた。産直でレモンを発見したので、レモンもここで買っていく。遠く四国まで眺められる展望台の庭と近くには岩がまっすぐに並んでいる景色もある。そんな長めを楽しみながら大長(おおちょう)みかんのジュースと島のレモンを使ったアイスで糖分とクエン酸を取りつつGWの暑さに火照った状態を冷やそうという作戦である。さわやかながらも味は濃厚だ。

下蒲刈島へと橋を渡り、橋のたもとまで坂を下る。朝鮮通信使の屋敷である松濤園(しょうとうえん)に寄っていく。閉館間際の16時半だが駆け込みで見学していく。復元した建物や庭と窓からの海峡の眺めを楽しみつつ、朝鮮通信使の歴史や当時のもてなしの様子なんかも楽しんでいける。なかなかの見応えがある資料館だ。他に美術館なども並ぶエリアだが、さすがに時間がなくなってきた。17時を過ぎて日は傾いてきている。

最後を締めるのが安芸灘大橋への上り坂はクライマックスとあってボリュームが大きい。坂を登り切ると橋に入るが、歩道はしっかり整備されてるので歩道側を走る。だが、海を見下ろす迫力が凄いので止まることはできない。海の方を見てると、そっちに吸い寄せられるので前を向いて集中して走る。出口の料金所で軽車両20円の代金を払おうとして自転車を立てかけると、料金所のおじさんから「何か用事ですか?」と聞かれる。軽車両というのは自転車を含んでいないので無料で渡れた。 |

急斜面の石垣にミカン畑

|

豊島へ渡る橋が見えてきた

|

トラス橋で豊島へ渡る

|

豊島から上蒲刈島へ向かう

|

上蒲刈島へ渡る橋

|

とびしま海道の中では

高めの場所を走る上蒲刈島の海岸線

|

ごつごつした岩山を抜けるトンネル

|

地物レモンのアイス

|

展望台からの眺め

|

松濤園からの海峡の眺め

|

松濤園の旧邸宅

|

庭もなかなか見事

|

本州へ戻る安芸灘大橋

|

ここからは、やや交通量が多く狭めの国道を呉へと向かっていく。明日の遊び具合次第ではあるが長時間残業は避けたいところである。広の街に入ってくると道も2車線になり交通量は増えて景色も都会じみてきた。広で休憩しつつ呉の情報を集める。都会だし泊まるにしろ食うにしろ困らないと思われる。温泉もあるようだ。1つだけ気がかりなのは、広から呉に行く道は長いトンネル1本だけだ。国道2車線のトンネルとなると抜けるのに緊張感は必要だし、上り坂のトンネルだと体力も心配なところである。

徐々に暗くなっていく国道を走っていくと、トンネルにさしかかる。歩道と車道は完全に分かれてるどころか、歩道は自転車が楽にすれ違えるほど広くて明るい。そして車道との間は排気ガスが来ないようアクリル板で遮蔽されている。拍子抜けするほど楽なトンネルを快適に進んで、呉の街に来る。トンネルから市街地へ下りながら呉駅を目指していく。もっと田舎町を想像していたが、結構な都会である。

19時過ぎと真っ暗で遅い時間ではあるが、何とか呉駅に到着する。地元のややガラの悪そうな高校生に話しかけられるが、意外と話しやすい。事前にしていた情報収集と駅前の地図とを照らし合わせながら行動を考える。まずは寝床を確保するべく走り出す。候補になりそうな場所をいくつか当たってみたが、どうもやりづらそうだ。今日は何かイベントがあるようで街は賑わっている。だんだん面倒になってきたので、スマホでホテルを探すと簡単に見つかる。ここまで来ると予約ボタンをクリックする手が止まらない。自炊を見送り、キャンプも見送り… これじゃ旅としてたるんでいる。風呂ぐらいは温泉に入るべく、呉駅の裏へと回る。カラオケとか複合娯楽施設の最上階の温泉はやや値段は高めだが快適で疲れが取れる。

ここでトラブル発生である。衣類圧縮袋が破裂してしまう。しわになってる部分が耐久劣化で弱くなって圧力に負けてしまうのだ。しかし、今回はよりによって予備を持っていない。まあ圧縮できないだけで、トータル量は変わらないし、ダウンジャケットのように膨らむ素材の物があるわけでもないため、入らないわけでもないので無理矢理サイドバッグに詰め込んでいく。今回の旅は都会が続くので、どこかで買えば良いだろうという感覚で臨める。まあそういう旅の時は荷物を減らすということを考えても良いのかもしれないだろう。荷物の量が日本縦断の時と差が無いどころか、増えている。過剰ではあるが、一度も使わない物がほとんどだが、いざというときに困るものばかりでもある。

風呂から出たらホテルに行き、チェックいんする。目立たないところに自転車を置けて一安心だ。風呂は済ませているので、夕飯を食いに出かける。祭りかイベントの賑わいは畳まれ始めた時間で、居酒屋なども早じまいしている店が多い。あまり選んではいられないと見つけた店に入り、まずはビールとつまみで晩餐は始まる。ニンニク揚げで体と気持ちのテンションを上げて、ささやかな晩酌は終わる。疲れはやや大きいので、明日は走行については呉から広島に直行とし、呉の博物館を見て広島は原爆資料館を見るだけの観光メイン走行に頭を切り換える。 |

|

|

|

|

|

|

| 5日目 |

|

|

呉 → 広島 |

34.81 km |

| 2017/04/30 |

ここ2日間ぐらいは走りを頑張ったので筋肉痛が足に響く。呉から島を回るプランは昨夜の予定通りにキャンセルとする。まずは呉海軍カレーということで、朝早くからやっている駅前の老舗の喫茶店へ行く。朝からカレーで重いかと思ってしまうが、ツーリング中ならいけてしまう。野菜の甘さが効いた、どこか優しい味のカレーである。

すっかり満足し元気が出たところで呉港の展望デッキから港を眺める。海軍から自衛隊に姿を変えても、やはり軍港でもあり瀬戸内海の交通の要所でもある。大きな船がドンドンドンと停泊している姿は迫力がある。 |

喫茶レスト

|

朝から呉海軍カレー

|

呉港の眺め

|

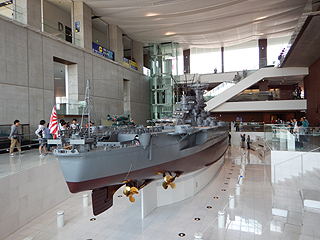

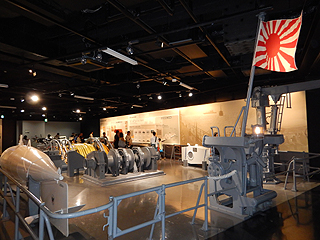

続いて、港のすぐそばにあるヤマトミュージアムに行く。呉に来たからには絶対に行っておきたい場所の一つである。広くてこぎれいな博物館ではあるが、GWの人混みが始まっている。エントランスから入ると、早速

戦艦大和の精巧で大きな模型がある。ここからは機能美や迫力を感じるものである。資料館の中は海底で発見された艦首の実物大レプリカなど大和に関する物は何でも展示してある。徐々に見どころは戦時中の事に映っていくと話は重くなってくる。軍港として呉と造船、ここで作られた軍艦の行く末など考えさせられる物が多い。人間魚雷とか神風特攻隊とか悲惨な戦争の日本軍側の展示は充実している。続いて海上自衛隊の展示館である鉄のくじら館へ行く。潜水艦が現物で展示してある姿は迫力がある。日本の海上防衛や潜水艦の内部などが見学できる。船や潜水艦にまつわる原理原則のような物は非常に興味深いものである。

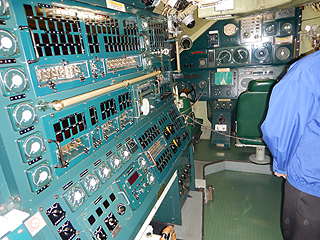

続いて海上自衛隊の展示館である鉄のくじら館へ行く。潜水艦が現物で展示してある姿は迫力がある。日本の海上防衛や潜水艦の内部などが見学できる。船や潜水艦にまつわる原理原則のような物は非常に興味深いものである。

見学を終えると、正午を過ぎた。江田島を走ってから広島に行ければ理想的だが、そんな時間も体力もなさそうだ。福山のホテルのTVで見た観光情報で、ちょうど原爆資料館がリニューアルしたというのもあったので、過去に何度も見てきたが今回も見に行こうと考え始めた。近くのショッピングセンターで昼食にする。朝と同じくカレーにフルーティーな味とスパイスが両方利いてて美味しい。トッピングのコロッケも安芸津で買えなかったジャガイモを使っている。ここで積極的非常食として海軍カレーのレトルトをいくつか買っていく。レトルトのカレーは買い出しが出来ない時のために非常食として持って行くのだが、今回はそういうケースでも楽しめる積極的非常食という扱いだ。 |

原寸大の艦首レプリカ

|

戦艦 大和の模型

|

戦艦大和 後ろから

|

海上自衛隊資料館

てつのくじら館

|

海上自衛隊資料館の内部

|

潜水艦の内部

|

呉 海軍カレー

安芸津のジャガイモコロッケ

|

あとは海沿いを広島へ向かうだけだ。距離にして30km程度で、マップで見る限りでは平らな道が続きそうだ。気になるのは呉市から出て行くところにある長めのトンネルだけだ。トンネルに入る前にライトを付けようとしたら電池が切れている。予備の電池もちょうど使い果たすのでコンビニで買っていく。今回は都市部の走りなので、本当にそういった調達は楽だ。

やや狭いトンネルを抜けると、しばらくは左に海を見つつ、右にはJR呉線を見ながら走って行く。平坦な上に追い風という楽勝コンディションを得て調子よく進んでいく。途中は呉競艇場や仕事での取引先の拠点の前を通り過ぎていく。広島も自動車メーカー関連の会社が多いので気分的には仕事が頭に沸いてくる。

一般的には博物館や資料館は16時入館がリミットなので16時を目指して、やや飛ばし気味に頑張っていく。広島の市街地に近づいて来ると、一気に走りづらくなってくる。そんなに広くない大都市なので、道も家も立て込んでいる印象がある。移転後の広島の球場の前やマツダの前を通り過ぎながら市街中心部へと向かっていく。この時点で15時半。16時に原爆資料館に行くには決して悪くはないペースである。広島駅が近づいて路面電車が走るようになると、道は本格的に走りづらい。全体的に狭さが出てくる。いつもなら必ず立ち寄る主要駅である広島駅を敢えてスルーして平和公園へと向かう。なかなかしんどい走りを強いられながら市街地を走り抜けて、ようやく平和公園が見えてきた。 |

GWとあって園内は人が多い。原爆ドームをちら見しながら平和公園を抜けていくと資料館が見えてきた。驚くことに19時まで開館してるので、結果として16時到着は余裕の到着となった。駐輪場に自転車を置きに行く。最近、中国で流行っている自転車のシェアリングが広島でも行われている。スマホで予約してステーションにある自転車を借りるのだ。今後、そういうビジネスが日本でも広がるのだろうか。

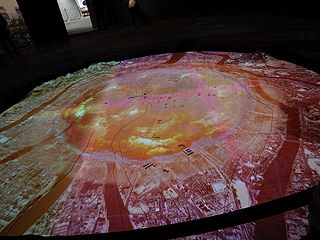

目立たない場所に自転車を隠してカギをかけて資料館へと向かう。半分は改装中だが、半分はリニューアルしたばかりである。やたらきれいになった資料館ではプロジェクションマッピングで原爆が街に落とされる様子を映したり、展示内容は俺が子供の頃(33年前…)より現代的になっている。子供の頃と違って展示してある文章をよく読むようになったせいか、悲惨さは十分に伝わってくるものである。ただ、昔より不気味さとかそういうのが無くなって、表現は悪いが昔より見る人に刺激を与えすぎない展示内容に変わったという印象を受ける。今朝の呉と言い、ここと言い考えさせられるものがある。平和祈念碑に手を合わせて、原爆ドームの方へ行く。地元の人の解説を聞きつつ原爆ドームを見ていく。これは永遠に残すべき遺構である。 |

広島 原爆資料館

|

原爆資料館の展示内容が一新

|

平和記念公園

|

平和記念公園

|

太田川越しに原爆ドーム

|

原爆ドーム

|

今日はホテルを予約してあるので、ホテルに向かいつつ衣類圧縮袋を探す。何軒かドラッグストアを回るも見つからない。一度、諦めてホテルへ行く。チェックインを済ませてシャワーを浴びたら、夕飯を食いに出かける。自転車はホテルに置いてチンチン電車で行く。広電の路面電車に乗るのは久しぶりだ。大学受験で広島の地方試験を受けに来た時以来なので、22年ぶりということになる。年を取ったものだと実感する数字である。電車に乗って八丁堀へと向かう。ゴトンゴトンと揺れて車の流れの中を走って行く電車は不思議な感覚である。

八丁堀に着いたら、まずはドンキホーテへ行って衣類圧縮袋を探すが、ここでも見つからない。広島では衣類圧縮袋を売ってはいけないという法律でもあるのかと思うほど見つからない。仕方なく諦めて、お好み焼きを食いに行く。お好み村のビルに入って、あまり混んでないところを選ぶ。ビールを飲みつつ、シンプルなお好み焼きを頂く。最初はへらで切って箸で食べていたが、どうも一番上から下までが一気に食えずバラバラになる。そこで気付いたがへらで食うと層が楽しめる。へらで食う必然性は旨さなのだ。焼きガキとか酒に合う物を追加して満足する。広島の海鮮と鉄板は絶妙である。

すっかり満足して、最終のチンチン電車でホテルへと戻る。明日も城を見て宮島まで走るだけの楽々ルートだが、疲れを取るべく眠りにつく。 |

待望のお好み村

|

これぞ広島のお好み焼き

|

牡蠣のバター焼き

|

|

|

|

|

|

|

| 6日目 |

|

|

広島 → 宮島口 → 宮島 |

40.55 km |

| 2017/05/01 |

|

宮島口 → 宮島 |

行ったことありそうで、行った記憶があまりない広島城へ向かう。街のど真ん中にあるのだが広島は大都会なので存在感はあ大きくない。ビル群を抜けて旧広島市民球場とかの広い場所に来ると天守閣がそびえ立っている。黒く締まった見た目の天守閣は真っ白な壁の天守閣より守りの堅さのような物を感じる。焼き杉板の壁で作られた城は良い風情を感じる。天守閣へと上がってみると、普通は城より高い建物がなくて市内を見渡せるのだが、そこは広島で大都会。タワーマンションの方が城より高くて、開放感はない。ただ、周りを見ると太田川の中州に作られているので自然の濠によって鉄壁の守りが実現されている城である。

天守閣から降りてくると遠足の幼稚園児の集団とすれ違う。今日は天気も良いし遠足にはもってこいのコンディションである。広島城は遠足でも来た記憶はないので、城の機能美や雰囲気を子供のうちから楽しむのもありだろう。広島城のお濠を自転車で回ってから宮島方面へと向かう。昨夜ネットで調べると、五日市に入る手前の井口(いのくち)にニトリがあって、そこで売ってそうだ。あまり広さを感じないR2を西へ向かいつつニトリを目指す。子供の頃にチンチン電車で市街地に連れて行かれた時に地名だけは記憶がある井口で国道から海寄りの新しく広いバイパスへ行くと、大きな店が次々と出てくる。子供の頃(33年前…)と比べて、本当に広島の西側は大きく発展している。

そしてニトリに入ると、入ってすぐのところに念願の圧縮袋を見つける。これで安心して旅を続けられる。新しいバイパスをさらに西へ向かうと、子供の頃にここまでしか来てはダメと決められていた八幡川を渡る。大きな船が通る前提なのか地上高はかなり高い橋が出来ている。子供の頃は、八幡川の河口あたりはカキの加工場が並んでる素朴な川沿いで、海は干潟になっていて潮干狩りというかカニやエビや魚を捕まえて遊んでいたような場所なのだが今は国際的な港がそこにあって子供が立ち入る余地などどこにもない。

大きく様変わりした五日市の街を走り抜けて、また宮島へと向かっていく。思い出ある景色を長めながら走ると、あっという間に宮島の一つ手前の駅まで来る。阿品(あじな)にある大きなスーパーで夕飯の食材を買い込む。今夜は宮島にあるキャンプ場でキャンプをすると決めている。宿が確定しているし、宮島に渡るとスーパーなんかは無いと思われるので、ここで買っていく。しっかり料理をしたいので、はらわただけは抜いてある魚を買っていく。瀬戸内海のメバルと水煮のタケノコを煮付けにする作戦だ。タコとハマチも小さめの切り身を見つけた。これで準備は万全である。

広電の線路で分断された海側と陸側に道を迷いながら、宮島口までたどり着く。車の流れに誘導されてフェリーターミナルまで来てしまう。料金の払い方も簡単で通り過ぎながら、途中にある窓口で料金を払うだけだ。ここで自転車を止めて待っていると、すぐそばに宮島ボートがある。競艇場が防波堤一つ挟んでよく見える。弟が生まれるということで母が入院している間に爺さんに連れてきてもらって見た景色だ。競艇場の席に連れて行かれるわけはなくて、どこから見てたのかなぁと思っていたが、どうもここだったようだ。爺さんの葬式で孫代表ということで弔辞を言ったのだが、このエピソードで親戚の笑いを取ったのは記憶に新しい。

広島を一通り懐かしんだところで、フェリーが来て乗船する。渡り始めれば10分も掛からない距離で到着する。正午をやや過ぎた時間で宮島に上陸するとGWということもあって客はごった返している。とにかく冷静かつ急いで行動をする。まずは自転車置き場に自転車を置く。この人混みの中で参道でフル装備の自転車を走らせるのは危険で非効率だ。駐輪してる間、鹿に荒らされないよう荷物をまとめてマップもフロントバッグの中に巻き込む。

参道を歩きながら昼飯を食えるところを探す。さすがに宮島は観光地なので、どこでもあるがぱっと入って穴子丼にする。宮島と言えば穴子丼である。超有名店は島に渡る前の宮島口にあるが、そこは1時間待ちなどは当たり前で今回は弥山(みせん)を歩くのでさっと済ませたい。甘みや香ばしさや魚のうま味がたっぷりの穴子丼に元気が出る。参道を迷わず歩いて弥山へと上がるロープウェイの乗り場または途中にあるロープウェイ乗り場まで行くシャトルバス乗り場を目指す。シャトルバス乗り場に着くと、待ち時間はごくわずかで乗車定員もOKな状態で乗れそうだ。スピード重視なので、とにかく乗り込む。 |

広島城 天守閣

焼き杉板の壁

|

天守閣から広島市街の眺め

|

お堀越しに広島城天守閣

|

八幡川に架かる橋からの瀬戸内海

|

宮島口港からの宮島ボート

|

宮島へ渡るフェリー

|

宮島の穴子丼

|

ロープウェイ乗り場まで上がると、海のイメージが強い宮島では馴染みが少ない山深い場所になってくる。ロープウェイ乗り場は行列が出来ている。だが、どんどん乗り込んで列の流れは速い。ロープウェイが上り始めると、瀬戸内海を見下ろす絶景が広がる。昨日走った呉から広島までのルートや江田島がよく見える。大きいロープウェイから小さいロープウェイに乗り継いで、さらに上へと向かう。景色だけ見たければ、ここまでで十分じゃ無いかというぐらい高いところまで上がってきて、海や島の眺めが最高である。おそらく山の木々には季節感があって、時期によって見た目や趣も変わってくるのだろう。

しかし、俺はツーリストである。馬鹿と煙は高いところが好きということで、弥山に登ると決めたら山頂まで登らないと気が済まない。ここから片道で30分ほど掛かる道を歩き出す。そろそろ靴底が減り始めているSPDシューズのクリートが岩にカチカチ当たる。そろそろ買い換え時だろうか。最初はロープウェイ乗り場から下っていく。ここまでは快調な歩きだが、逆に帰りはこれを上るということである。ここからは、山歩きになれてない俺には厳しい登りが始まる。息が上がりながら上っていくと、途中で寺が出てくる。1200年もの間、火を絶やしたことが無く燃え続けているという霊火堂と弥山本堂がある。山頂近くの狭い場所なので小さいが厳かな貫禄を感じるお堂である。ありがたいことに飲み物も売ってるので水分補給をしていく。

ここからは岩と木が並ぶ山道を登っていく。傾斜はだいぶ緩くなってきたようには思えるが、大きな岩の迫力がある。山頂に近づくにつれて木は少なくなり、薄いグレーの岩だけが目立つようになってくる。そして岩の隙間を抜けると山頂の展望台にたどり着いた。ちゃんと建物になっていて1Fは板間で座れるし、2Fはオープンテラスで景色を眺められる。16時までという時間制限はありギリギリ間に合ったものの、多少過ぎても開いている。2Fからの景色は絶景で、大きな岩がドンドンドンと山頂に並ぶ迫力と複雑な地形を海まで見下ろした先には島がいっぱい並ぶ瀬戸内海が広がっている。宮島は神の島であり、神は弥山に宿るというのも分かる神秘的な景色である。じっくり眺めて満喫したところで、1Fで休憩して下山を開始する。

ロープウェイ乗り場からは最終の案内音声が鳴っていて、谷のこっちまで響いている。この声がなかなかのプレッシャーを与えてくる。最終を逃すと歩いて登山道を降りてこないといけないが、そんな体力は無いし時間が時間なので確実に日が暮れる。ロープウェイ乗り場にも「遠くに行くと戻れなくなります」と書いてあるが、この時間でも上ってくる人は多い。他人の心配をしつつ俺は良いペースで下っていき、あっという間に霊火堂を通り過ぎる。一度、下りきると、さらに下山する道とロープウェイ乗り場に上る道が現れる。当然、上るのだが行きと違って上り返しの道もサクサクと上っていく。弥山の自然を満喫できるトレッキングルートは意外と楽しめた。 |

展望台から呉・江田島方面を眺める

|

霊火堂

|

弥山山頂付近の岩

|

弥山山頂

|

ロープウェイ乗り場には長蛇の列が出来ている。この人数をこなしてる間に最終の時間にならないかが少し心配だが、まだ山頂に向かって歩く人がいるぐらいなので大丈夫なのだろう。列はなかなか進んでいかないが、30分ほど待つと乗れる。下りながらの絶景もなかなかのものである。獅子岩で大きいロープウェイに乗り換えると、あっという間に下り着いた。シャトルバスに乗るタイミングも万全でスムーズに参道まで降りてくる。

参道を歩いて厳島神社が見える海沿いまで来ると、ちょうど海にある大鳥居の向こうに夕日が沈もうとしていた。岸壁に腰掛けて海の方へ足を投げ出して座り、夕日を待つ。日が降りてくるポジションを頭の中で計算しながらベストポジションを選ぶ。あとは待つだけだ。宮島には野生だが人慣れした鹿が多くいて、神の遣いとしてかわいがられている。干潮の干潟に降りて鳥居のところまで歩いている人に紛れて鹿の親子も歩いている。大鳥居の向こうから照らされる夕暮れの太陽で金色に輝く海と鹿の影が何とも言えない景色を演出している。そして夕日は大鳥居の左の角をかすめながら沈んでいく。俺の計算通りの見た目である。素晴らしい、神秘的、神々しい、美しい いろんな表現が頭に浮かぶものの何と表せば良いかは俺には分からない。神の島と言われる宮島で、どんな神と出会ったかと言えば、旅の神様ではないだろうか。広島で流行った言葉であえて表すとしたら、この旅もかなり神ってる。

素晴らしい夕日を眺めたところでキャンプ場へと向かう。そろそろ現実に戻ろう。キャンプ場には風呂もありそうだし、まずは自転車で島の東側へと回る。宮島の港からも5km近くはありそうだ。夕日を見てから参道を歩いて港まで戻ると、あっという間に暗くなる。

頼れる2つのライトを点灯しリフレクタライトを点滅させて海沿いを走っていくが、途中で大きく上っている。ひーひー言いながら上っていると、ここでも鹿の群れがいる。神の遣いと可愛がられているが野生を感じる時でもある。坂を下って海沿いを走っていくと徐々に山の方へと入っていくが坂は上らない。本当にキャンプ場なんかあるのか不安になるような道を進むと、今度は鹿も来るが狸も出てくる。愉快なキャンプになりそうだ。

突き当たりまで走ると、右側にキャンプ場が見えてきた。テントも5つぐらい張られている。真っ暗ではあるが安心する時である。受付は17時で閉まっているので料金は明日払うとして風呂はどうなってるのかと思ったら、16時で終わりという情報だ。山登りで汗をかいてるので風呂は欠かせないところだが、仕方なくテントを張る。 |

夕暮れの日差しに照らされる

厳島神社

|

傾きはじめた太陽

|

干潟を歩く鹿の姿

|

ちょうど良い撮影角度

|

大鳥居の左端に夕日

|

ちょうど重なった瞬間

|

食器類と食品はサイト内のテーブルに載せたところで、スマホを使って調べてみると1軒だけ日帰り入浴ができる温泉旅館があるそうだ。しかも22時まで営業している。鳥居と厳島神社のライトアップも見ようと思っていたので、風呂に入りがてら参道の方へ空荷で向かうことにする。完全な夜道は真っ暗だが、海の向こうの広島市街の夜景や海を渡る船の灯りが見える。さらに動物も活発になってくる。崖から降りてくる鹿やタヌキも何頭か見かける。

坂道を越えて、人通りも少なくなった参道は石灯籠の明かりがポツンポツンと並ぶ雰囲気の良い散歩道になっている。目当ての温泉旅館に行ってみるが、明日からは宿泊客のみの入浴で日帰り入浴は受け付けないが今日は風呂にありつける。やや高級な旅館で料金も高めだが、風呂のきれいさは群を抜いている。神の島に泊まって風呂もちゃんと入れて満足である。次はキャンプではなく宿で一泊するような宮島の旅というのも楽しんでみたいものである。

風呂から出て厳島神社の方へいくと、鳥居や厳島神社の本殿はライトアップされている。これが満潮だったら海面に映るのが見えるのだが、まだまだ干潮である。子供の頃に宮島には何度も来たが、子供なので夜まで居ることはまずなかったので見たことあるようでない景色である。夜の宮島の眺めを楽しんだらキャンプ場へと戻っていく。涼しい夜風を浴びながら快適に走って行く途中で、やはりまた鹿の群れやタヌキを見かける。宮島は本当に自然が豊かである。実質、鹿が生態系の頂点なので、いろんな生き物が自由に暮らしていて、よく見かけるのだろう。

キャンプ場に戻ったら夕飯にする。まずはメバルを炊事場で洗って、醤油と保命酒とみりんで煮付ける。におい消しのショウガとタケノコも一緒に煮る。これが実に良い出汁が出るし、タケノコは合う。ハマチは刺身にして漬けにする。ご飯と一緒に食って、タコも広島産のレモンと塩で味わう。そうしてる間もテーブルの横には鹿やタヌキが遠慮無く通っていく。静かな山のキャンプ場と自由な動物たちで不思議な感覚のキャンプである。宮島は神の島であり鹿は神の遣いである。怖い動物ではないので、この状況は十分に楽しめる。

子供の頃に何度も来た宮島ではあるが、旅というステージに入ると見え方というのは大きく変わるものである。弥山に夕日にライトアップ そして神の遣いと一緒に泊まるキャンプ。何度も来た場所とは思えないほど新鮮なプレジャーが多い宮島での夜は更けていく。 |

厳島神社のライトアップ

|

厳島神社 大鳥居のライトアップ

|

宮島産のタコを

上蒲刈島のレモンと竹原の塩で

|

ハマチの漬け丼

|

本メバルとタケノコの煮付け

|

|

|

|

|

|

|

| 7日目 |

|

|

宮島 → 宮島口 → 岩国 → 柳井 |

75.11 km |

| 2017/05/02 |

|

宮島 → 宮島口 |

朝は早くから行動しようかと思ったが、のんびりと出発しつつ料金も払っていく。世界遺産の島でキャンプできるという非日常体験が楽しめる良いキャンプ場なので、是非とも大事に維持して欲しいところである。贅沢を言えば、コインシャワーでも付けて欲しい。何度も往復した参道までの道を走っていると、夜中以上に鹿の群れがいる。参道とは違って人通りの少ないエリアなので、少し人に対する警戒感があって野性味を帯びている。

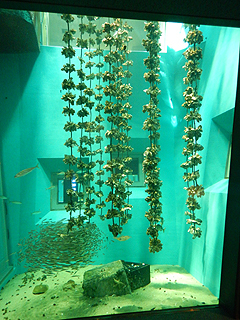

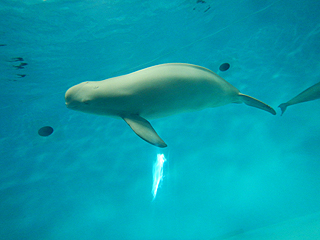

参道を抜けて厳島神社を一度通り過ぎて、水族館へと行く。最近は俺の旅で水族館ブームが起きている。水族館こそ、海洋生物を通じてご当地の醍醐味を楽しめる場所である。瀬戸内海のスナメリやカキ棚の下の海とか干潟とか懐かしさを感じる展示が多い。雄大な海というよりはローカルな海をきれいに表現している。子供の頃に海で遊んだ思い出を十分に思い出させてくれる水族館にすっかり満足していく。

ここで朝飯と昼飯を兼ねた飯にする。穴子の天ぷらと穴子丼の御膳で満喫する。朝昼兼用ながら、豪華な食事を満喫する。

次に厳島神社に立ち寄っていく。さすがに、ここを素通りして宮島を去るわけにはいかない。自転車の荷物に注意と書かれた看板の前に自転車を置いて神社へと入っていく。何度見ても優雅さと海の上に立つ神秘はある。本殿でお参りをして、境内を抜ける。その先にも寺社仏閣は並んでいる。とにかく御利益をいっぱい身に付けて成功しなければならない旅である。

もう思い残すことはない。また来るだろうけど、宮島を去る。フェリー乗り場に自転車で行き、その場でお金を払うだけのシンプルな乗り方である。フェリーに自転車を乗せて宮島口へと出港する。楽しみ尽くした宮島に今は思い残すことは無くスッキリとした気分で次へと向かっていく。

ここから岩国までは過去に2回も走ったことがあるルートなので、勝手は分かっていて気楽なものである。広島カープの寮の前にはファンが押しかけていた。やはり、今まさに人気がある球団だけに勢いがある。山口県に突入するとチチヤスの工場がある。これも社会科見学で来た覚えがある懐かしい場所でもある。調子よく走り抜けていくと、岩国の市街地へと入る。 |

神の島でキャンプ

|

神の使い 宮島の鹿

|

宮島水族館 かき筏の下の海

|

宮島水族館のアイドル スナメリ

|

広島らしい干潟の海

|

穴子御膳

|

荷物満載の自転車

鹿にいたずらされずに済むか

|

|

|

|

|

干潮の厳島神社

|

まずは岩国駅へ行き、町中の配置を確認する。今回は錦帯橋の他にシロヘビ関連の物を見て山の上にある岩国城にも行きたい。まずは白蛇神社へと向かう。住宅街の小高い敷地に神社はあった。飼育されたシロヘビの生態展示も見ることができる。白い体と赤い目が不思議な蛇ではある。蛇と遭遇すると怖いものではあるが、これは少しラッキーな気持ちにもなる。蛇を奉った神社もあり、何の御利益なのかは分からないが手を合わせて行く。

続いて錦帯橋の前に行き、駐輪場に自転車を置いて錦帯橋を越えていく。何度見ても見事な橋で、橋の下をさらさらと流れる錦川の清流が涼しげで良い。橋を渡った先にロープウェイ乗り場があるが、その向かいにもシロヘビの館がある。さっきの神社併設のものより白蛇にまつわる伝説や生態なども展示してあって見応えはある。マニア向けな気はするが、見に来る客は多い。

急ぎ足でロープウェイに乗る。山を上がって行くにつれて岩国の街やそこに蛇行しながら流れる錦川が見下ろせる。街そのものの造形美を上から感じながら、城へと向かう。山の上に構えた城は小さいながらも白く見事なものだ。天守閣からの眺めもまた良い。いつも錦帯橋から見上げて気にはなっていたが上がる時間とかお金がなかったので、ようやく念願叶った形である。

やや気持ちに余裕がなく山をロープウェイで下りてきて、錦帯橋を急いで渡ったら出発する。今日の宿や風呂はちょっと小難しい状態である。柳井には銭湯や日帰り温泉のようなものはなさそうだ。だが、この時点で16時半を回っていて30km以上もの道のりを残している。明日は柳井の旧市街を見て周防大島に渡ろうと思っているので、柳井かその近辺までは走りたい。

頭にある現実と傾き始める太陽に急かされながら、瀬戸内海沿いの道を走っていく。ただ、邪魔する風もなく走りとしては調子が悪くない。途中で山の方に入ると温泉がありそうだが、計画が崩れそうなので見送りつつ海沿いをひた走る。何とか日没前には周防大橋のたもとまで来る。ここでスマホを取り出して日帰り入浴を調べると橋を渡ってすぐのところに旅館があるが、15時までとのことでガッカリする。気を取り直して柳井まで走るしかないだろう。もうすっかり日が暮れた道をグイグイ走っていく。日が暮れた後の方が走るペースは妙に速い。 |

白蛇神社

|

白蛇神社の手水

|

岩国の白蛇

|

ロープウェイから見下ろす岩国

|

岩国城 天守閣

|

岩国城からの街の眺め

|

岩国 錦帯橋

|

途中、柳井の港で周防大島から松山へ渡るフェリーの時刻を調査しつつ休憩し、また柳井の市街地へと向かう。少々しんどい走りと時間帯にはなってきたが、何とか柳井まではたどり着けそうだ。もう真っ暗の19時過ぎに柳井駅前に到着した。ここでよさげな公園を地図で探し、改めてスマホで情報収集をする。温泉はやや通そうだが、体育館という手段を見つけた。去年の沖縄で気付いたのだが体育館を借りてシャワーという手がある。沖縄だとシャワーだけ200円程度で借りることもできた。今回もトライしてみたら、渋々貸してもらえた。だが、お湯は出ず水だ。無駄な動きを少なく水で頭と体を洗って入浴を済ませる。

この時点で21時。自炊するのもかったるいと思っていたら、目を付けていたスーパーが閉まった。こうなったら外食だなと思うが、チェーン店のようなものしか見当たらない。温野菜としゃぶしゃぶの店に入り、野菜不足を鍋で解消する。よくあるチェーン店だが、意外と良い。すっかり満足したところで、目を付けておいた公園に行く。夜の公園で誰も来る気配はないがビジネスホテルの真ん前というのが気になるところだ。まあ良いかとばかりテントを張り、眠りにつく。 |

|

|

|

|

|

|

| 8日目 |

|

|

柳井 → 周防大島北側 → 陸奥 |

51.03 km |

| 2017/05/03 |

場所が場所なので早めに起きてテントを片付ける。今日は到着予定地の周防大島 陸奥のキャンプ場は、戦艦陸奥 記念館となぎさ水族館が併設されていて16時までに行かないと見物ができない。周防大島の北側の海岸を普通に走れば何とかなりそうではあるが、アップダウンの具合が地図上からは予想できない。海にぴったりトレースする道で内陸と海側を出たり入ったりしてないので経験則からは平らには見えるが険しい地形だといくらでもアップダウンする。

テントを片付けたら古い町並みへと行く。金魚提灯がつるされて並んでいる古い町並みは自転車でゆっくり流すには楽しい。ただ、見どころや立ち寄りどころはそんなになく見物は早々と終わってしまった。昨夜走ってきた周防大橋から柳井までの道を引き返して、周防大島を目指していく。覚えてるとおりに平らな道で特に苦労せず橋のたもとまでたどり着く。

橋は頭上の高いところを渡っていくので、覚悟している通り坂を上っていく。高さも傾斜もそうでもないからか体調が良いからか、さくっと登り切った。橋を渡る手前に産直があったので休憩しつつ物色していく。生きたタコ1匹や大きなカレイなど鮮魚が充実しすぎているが、この時間に鮮魚を買うと荷物も重いし夕方まで保たせようとすると大変なのでスルーしていく。ただ、この先が期待できそうな状況ではある。

流れの速い海を見下ろす周防大橋を渡るが、これだけの橋になると高さが気になって下を見るのが怖い。少しの横風にも気持ちが敏感に反応する。橋を渡りきったところの展望台でやっと落ち着いて周防大橋を眺められる。晴れたGWの空の下でトラス橋は映える。

ここからは、やや単調な海沿いの道が続いていく。流れの少ない瀬戸内海で、底が透き通って見えるほどの海というのは少ないのだが、周防大島の周りは透明度が高い。道路からでも海底の藻や岩が見通せるほどである。意外と楽しめそうな周防大島の洗礼を受けながら進んでいく。アップダウンも少なくて穴場とあって車も少なく走りは快適そのものである。

島旅の醍醐味を味わいつつもアップダウンの無さが少し物足りなくもなるところだが、今日は時間的に少し急ぎたいので、楽なルートはありがたい。島の南側は入り組んだ地形なので、北と南で性格が全く違う島なのだろうか次以降の旅で残り半周を回ってみたいと思わせる島でもある。しかも松山を拠点に島の先端に渡れるため半周ずつ楽しめるというお得感が凄い。

走りを楽しんでいると柑橘系の産直があったので休憩がてら立ち寄っていく。ここでも島独特の品種が並ぶ。島ごとに品種改良していろんな種類のミカンがあるのが楽しい。ミカンの味が濃厚なミカンソフトで体を冷やし、2種類ほどミカンを買ってサイドバッグへ詰め込んでいく。独自品種のミカンはこだわりがあって、とにかく味が濃厚で美味しい。 |

柳井の街並みと金魚提灯

|

柳井の街並み

|

周防大島に渡る周防大橋

|

みかんソフト

|

透明な海が広がる周防大島

|

周防大島のみかん ゆめほっぺ

|

すっかり楽しんだあとも走りは続き、海沿いを気持ちよく流していける。快調なペースのままに昼はやや過ぎたが、道の駅にたどり着く。おそらく、この辺りが昼食にしても買い出しにしても最後の場所になりそうだ。この先は辺鄙な海沿いになる。魚の直売もあるし、野菜なども売っている。もちろん昼飯も食べていける。まずは昼飯と言うことで、また穴子飯に飛びつく。やはり瀬戸内海の穴子は身が締まって美味しい。魚も買っていく。生きたタコ1匹というのも売られているが、さすがに食い切れない。ぶつ切りのタコとカレイを2尾買っていく。刺身と煮付けにトライしたいところだ。保冷バッグに氷袋と一緒に詰め込んで出発する。頑張って走れば陸奥に16時前にたどり着けそうなタイミングと距離というところまでは来た。道の駅を過ぎると、道沿いには家などもなく辺鄙になっていくがアップダウンは緩い。少し高い目線で海を眺めながら気持ちよく走って行く。

すると、左側に陸奥キャンプ場という看板が見えてきた。意外なほど早く着いたので、慌てて左折する。GWとあってごった返している駐車場とキャンプサイトを見て、まずは急いで陸奥資料館で受付を済ませる。小さいテントなので張る場所には困らないが、ここまで来て泊まるところがないのは困る。 |

道の駅 サザンセトとうわ

穴子飯

|

周防大島の海岸線

|

透き通る海と島々

|

とにかく透明度の高い海

|

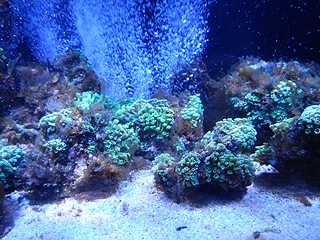

一安心したところで、陸奥資料館を見学していく。ちょうどお周防大島の真ん前で戦艦陸奥は謎の爆発とともに沈没したとのことで、引きあげられた遺品などが展示されている。今年の旅は瀬戸内海の風光明媚でゆっくりした自然と共に平和を考えさせられる場所が多い旅となる。続いて、駐車場を挟んで向かい側にある

なぎさ水族館を見ていく。水族館とは思えないほど小さい建物の中に小さい水槽が並んで展示してある。手作り感が満載の水族館で、魚のところに食べ方が書いてある。もはやタブーでも何でもない緩い感覚を楽しめる。それでもニホンアワサンゴの人工繁殖に成功させたり成果もあげている。子供用に魚を触れるプールもあって、公園とセットで楽しめそうな水族館である。

ここまで見物を終えたら、テントを張る。子供が遊ぶ広場を空けて囲むテントの隙間を狙って張る。荷物をテントの中に放り込んで空荷になった状態で、キャンプ場から自転車で出かけて明日フェリーに乗る伊保田(いほた)港へ行く。出航時間や手続きの方法などを下見したい。小さな港と小さな待合所だけのシンプルなところである。場所を正確に把握しておけば明日の朝は楽である。素朴な港町には店は一軒もなく、サブ目的であったビールの買い出しはできない。またキャンプ場も戦時中の遺構を展示していることもあり、さすがにビールを置くわけにはいかないということで今夜はビールレスとなる。キャンプ場に戻ったら、まずはシャワーを浴びる。この立地にしてちゃんとコインシャワーがあるのはありがたい。さっぱりしたところで、明日履くレーサーパンツを用意して、荷物をきれいにまとめておく。 |

陸奥 資料館

|

陸奥 資料館

|

陸奥 なぎさ水族館

|

陸奥 キャンプ場

|

なぎさ水族館 ニホンアワサンゴ

|

|

|

そこまで出来たら夕飯の準備にかかる。米を研いで水を吸わせる間に、買ってきたカレイの下準備をする。炊事場で魚をさばいていると「釣った魚ですか?」と聞かれるが、さすがに自転車でハードに走って飯まで自給自足では身がもたない。だが、こういう島で何も考えず釣りをして自給自足するのも悪くないとも思う。Youtubeで見ての見よう見まねでカレイの5枚おろしにチャレンジするが、どうも上手くいかない。というか、大きいカレイだというのに身がほとんど残らない体たらくである。えらや内臓がどこにあってどうさばくかなどは経験が必要だ。ほんのわずかな刺身は取れた。新鮮なので美味しいエンガワなんかも頂きたいところだが、どうやって取るのか分からない状態で、アラの方に混じっているようだ。もう1匹は煮付け用なので、できるだけ体裁を崩さないよう鱗だけ落として内臓を取って終わりにする。さすがに1匹の方に申し訳ないので、小コッフェルに水を汲んでいく。

テントの前で飯を炊きながら、今日も瀬戸内海のタコを竹原の塩と大崎下島で買ってきたレモンで頂く。歯ごたえも味わいも濃いので塩とレモンだけでシンプルに食うのが一番美味しい。続いて、わずかに残ったカレイの刺身も地物レモンを搾ったポン酢醤油で食う。歯ごたえとしゃっきりした味わいが最高だ。俺の腕のせいだが、量が少ない。さばくのが下手くそで骨に残りまくった身は塩と色づけ程度の醤油を垂らしたお湯でカレイのアラを煮る。身がたっぷり残った贅沢なアラ汁も満喫する。骨やヒレのあたりの身をしゃぶって罪悪感が残らないよう処理できた。味ももちろん良い。フライパンで煮付けも作って飯のおかずとしても完成した。新鮮そのもののカレイの煮付けは身からも良い味が出ている。今回の旅全体で思うのだが煮物に入れる酒を福山の鞆の浦で買ってきた保命酒にしていると料理の旨みが増しているように思える。独特のコクが入る。そして、今夜で保命酒を飲み終えて瓶が空になった。さらに大崎下島で買ったミカンも食い尽くした。荷物が少しずつ軽くなってきて助かる。

明日の朝に早く出発できるよう、できるだけきれいに荷物をまとめて眠りにつく。 |

新鮮なカレイ

|

成功したカレイの煮付け

|

周防大島産のタコ刺身と地物レモン

カレイの刺身 地物レモンのポン酢

|

|

|

|

|

|

|

| 9日目 |

|

|

陸奥 → 井保田

松山観光港 → 伊予 → 八幡浜 |

81.38 km |

| 2017/05/04 |

|

周防大島・井保田 → 松山観光港 |

寝坊が許されない早朝にびしっと目は覚めた。フェリーの時間が早いのでダラダラもできない。さっさとテントを畳んで自転車へと荷物をパッキングしていく。この辺りでキャンピングスタイルのツーリストは珍しいからか次から次に色んな人から話しかけられる。何だかんだいって話しながらパッキングする方が早い俺もいてフェリーの時間に1時間を残して撤収が完了する。すっきり晴れた朝にきれいな海が印象的なキャンプ場を後にしようとすると、敷地の裏には戦艦陸奥の砲台や船首が展示されていて慰霊碑もある。慰霊碑に手を合わせて撤収する。

昨日の下見の通りに港へ行き乗船手続きもさっと済ませる。場所と時期だけに旅慣れた感じのライダーさんや旅人が多い港では俺の自転車に興味を持つ人がいる。見る人が見れば分かるクロモリのフレームは旅への情熱をかき立てるものがある。気をよくして港での一時を過ごしていると、フェリーが入港してくる。島旅はもっと時間をかけたいという思いを毎回のように島に残しているが、今回も同様に1日しかかけられない未練を残して船へと乗り込む。

多くの島影の間を抜けるようにフェリーは力強く松山へと向かっていく。フェリーの中では溜まっている日記を急かされるようにして書いていると、あっという間に到着だ。瀬戸内海はフェリーなどの海上交通が盛んで松山のフェリーターミナルはなかなか大きい。今回の旅は瀬戸内海でフェリーを使いまくって、島を巡る旅だったが松山が拠点だと距離を稼ぐような動きもできるし九州ともつながる。今後は船という手段も活用して旅のフィールドを効率よく広げて切り替えていくのも良いだろう。 |

陸奥キャンプ場の朝

|

引き上げられた陸奥の艦首

|

引き上げられたスクリューや砲台

|

伊保田港へ入港するフェリー

|

松山観光港に着岸

|

港を離れると、気持ちは前にしか向かない。松山市街を避けて海沿いを南へ向かう。墓が愛媛にあるので法事や墓参りで松山空港には何度も来ていてレンタカーでは何度もこの辺りを走っているが自転車では初である。そんな見慣れたような景色を横目に見ながら松山空港の前を通り過ぎていく。空港の前を通り過ぎても住宅地が続き、なかなか松山の都会から抜け出していかない。やや走りにくい道を進んでいくと、伊予に入る前にすり抜ける道もなくどん詰まりの渋滞に巻き込まれる。しかも待ってる車がほとんど動かない。ここは自転車の利点を生かして引き返し、一本 国道よりの道へと入る。

今回の旅では四国最西端を制覇しようとしているのだが、松山港から最短距離で八幡浜を抜けていくと過去に走った道と全く混じらず自走で繋いだことにならないという懸案がある。どこかで過去の道と交わる必要がある。伊予で過去に走った国道と今回のルートが最接近するので少し遠回りして国道に出る。一度、道を渡って戻ってくる。これで飛び地での端っこ制覇は回避された。全都道府県・本土16極・最高地点をすべて自走で繋ぐという旅の大きな目標は維持された。

|

松山港から伊予までは平坦な道が続いたが、伊予からはアップダウンが激しくなってくる。今日の目的地である八幡浜も明日の経由地である三崎も路面に残距離がペイントされたサイクリングコースとして整備されている。こういう演出では気分が盛り上がるし、ある意味での安心感のようなものも得られる。これが最後まで維持されていたら大した物だとは思うがどうだろう。伊予からの上り坂を苦戦していると、クロスバイクに乗った女性に追い越される。今日の八幡浜到達はMUSTだが、明日の八幡浜〜三崎〜佐田岬〜三崎の大勝負に向けて疲労はためたくないので無理はしない。俺の親ぐらいの年齢のおばさんに追い越されつつ話しかけられるが、スポーツサイクリングではなく買い物に行くと言っている。少し謎である。

坂を1本越えて勢いよく下ると道の駅に辿り着く。GWの賑わいがある道の駅に自転車を置いて昼食にする。朝はミカンしか食べてないので空腹もピークである。露店で買い集めてくる。鯛飯、じゃこ天で腹を満たす作戦に出る。まずは鯛飯を買ってから、揚げたてのじゃこ天に並ぶ。作り置きと言っても暖かいじゃこ天を1個買って食べながら、じゃこ天が揚げ上がるのを待つ。透明の窓越しにじゃこ天を揚げてるおばさんと目が合う。指で合図を送り、「今

食ってるじゃこ天美味い!」ということで じゃこ天を指さして親指を立てるとおばさんは大喜びしてくれている。

じゃこ天の列から出ると、さっき追い越されたおばさんと再会する。この道の駅のヒジキがめちゃくちゃ美味いらしく自転車で伊予から走って買いに来ているそうだ。俺の方は買い込んだ鯛飯とじゃこ天を持って砂浜のベンチに行く。海を見ながら食うに限る。よく出汁の出た鯛飯に、香ばしくふわっとして魚の旨みが楽しみ尽くせる揚げたてのじゃこ天で昼食に満足したところで、道の駅を出発する。 |

道の駅ふたみ ラヴじゃこ天

|

じゃこ天売り場のキッチン

|

この海を見ながら昼飯

|

道の駅 ふたみの鯛飯

|

まずは道の駅から近い下灘(しもなだ)駅を目指す。駅の場所がわかりやすいかどうかが懸案だが、駅へ誘導する標識は簡単に見つかる。海、道、線路という順番に並んでいるところを、線路の奥の方へと入る道に行くと、GWということで路駐されてる車でごった返している。元々は素朴な無人駅で、その向こうは海が広がっていて夕日が沈むといった風情を楽しむはずの駅だが、とにかくGWで人が多い。何事も有名になってしまうと楽しめない物である。やや残念な感想を胸に続きの道へと走り出す。下灘駅から少し行ったところでは線路沿いに藤の花が植えてある。さっきの駅よりこっちの方が感動的な感じがしなくもない。GWにピークを迎える花なので、GW旅を彩る主役となる花である。

この辺りから道は辺鄙になってくる。海の眺めも豪快さを増して、晴れた空に輝く海面の向こうに九州や島も見渡せる。辺鄙な道を走っていても三崎や八幡浜までの距離を示すペイントが心の支えになり続ける。八幡浜まで20kmを切ったあたりから、容赦ない坂道が襲いかかる。ここからは日本を代表するような(社会科の授業でも習うぐらい有名な)リアス式海岸が始まる。アップダウンを覚悟して楽しんでかからないといけないぐらいである。明日のルートなんかはリアス式海岸の醍醐味を満喫するルートなので、今日は前哨戦としてちょうど良いだろう。気持ちが前を向いているので、坂道自体は精神的には苦にならない。10%近い傾斜があるが、ギアもセンターのままでこなしていける。26HEという小さいホイールになってから、ギアダウンの幅が出てきた。

佐田岬半島を一度は南に乗り越えて八幡浜へと行くルートを選んでいるが、ちょうど明日の勝負ルートになる佐田岬メロディラインの入口が見えた。順調に急な上り坂が始まっているように見える。八幡浜の市街地まで7kmというところで、一度休憩しつつ情報収集する。風呂、コインランドリー、寝る公園、道の駅スタンプ この辺りをこなしたいところだが、八幡浜駅前にすべてがありそうだ。残り7kmの道は2通りのルートがある。海沿いか内陸か。今日は内陸の方に行ってみると、結構な厳しい坂が始まった。日暮れで涼しくなってきた道を上っていくと頂上でトンネルになっていて、トンネルは歩行者用と車道用が分かれている。歩行者用に行くとトンネル内で道が下り始める。

トンネルを抜けると眼下に八幡浜の街が見えてきた。リアス式海岸の入り江の奥で谷の狭いところに街が密集している。歩道の狭さでスピードを殺して走る難しさを味わいながら下りきると八幡浜の港へと辿り着く。ここからも大分へと向かうフェリーは出ている。道の駅は港の向かいにあり、ここでスタンプも押して情報収集をする。どう考えても、八幡浜ちゃんぽんは食べたい。よって今日は自炊せずという展開になりそうだ。店の場所と営業時間の書かれたマップを手に入れた。地図を頼りに走り回りつつ寝床やコインランドリーの位置を把握していく。 |

JR予讃線 下灘駅

|

藤の花

|

伊予から八幡浜への海岸線

|

沖にはうっすら九州が見える

|

| せっかくの愛媛だが、明日の早朝には秘境へと入ってしまうので今日のうちに愛媛らしいことは済ませておく。一六たるとへ行き、期間限定のたるとや柏餅を買っていく。すっかり真っ暗になった八幡浜のアーケードを走っていくと、八幡浜ちゃんぽんの店を発見した。記憶にとどめて温泉へと向かう。温泉の近くにコインランドリーもある。風呂から出て汚れ物を洗濯するのがクオリティの面では良いのだが、人通りのないコインランドリーなので、建物の裏の暗いところで今着てる物を着替えて汚れ物を洗濯機に放り込む。洗濯したままで風呂に入りに行く。今回の旅では温泉は少ないので、今夜の温泉は走りがタフだったこともあり身に染みる。21時まで営業のコインランドリーでギリギリで乾燥が終わってサイドバッグへと圧縮して入れようとしていると、地元の人が今から大量の洗濯物を洗おうとしている。オーナーかというとそうではない。謎の状況である。 |

何はともあれ夕飯だ。地図通りに探すと店が全然見つからないので、さっきアーケードで見つけた店へと行く。話し好きの大将と話しながら刺身でビールを飲む。八幡浜ちゃんぽんを頼んでみると、鍋で来た。ボリュームはすごいが魚介の出汁が利いていて美味しい。店もフレンドリーで、明日の最大の山場に向けて鋭気を養える。

我ながらよく見つけたと思うほど静かで快適な公園でテントを張って眠りにつく。 |

八幡浜ちゃんぽん

|

|

|

|

|

|

|

| 10日目 |

|

|

八幡浜 → 伊方 → 三崎 → 佐田岬 → 三崎 |

80.00 km |

| 2017/05/05 |

今日ほど厳しい日がかつてあっただろうか。走行距離は地図計算でも80kmに達しそうである。その上、日本でも屈指と思われる激アップダウンの佐田岬メロディラインを走る。メロディラインを走りきると三崎港である。そこから佐田岬までも厳しい坂道が続く上に三崎と佐田岬を往復しないと秘境のままだ。これを走りきらない限り、どこにも辿り着けないのだ。そして、何をどう調べても風呂はない。買い出しが出来るかどうかも怪しい。だが、行くか行かないかしか選択肢はないわけで、ここまで来て行かないという選択をするぐらいなら自転車での旅などする意味が無い。気合いで気を引き締めてる中でテントを片付けて淡々と出発に向けて準備する。昨日買っておいた柏餅を頬張ってから出発する。5/5の朝に柏餅を食うのもGW旅の験担ぎのようなものになっている。

俺の勝負日を後押しするかのように天気は良い。昨日の内陸峠ではなく海沿いに出てみる。真っ平らな道を快適に走り抜いて、昨日通った佐田岬メロディラインの入口に来た。もはや、ためらいも気持ちの凹みも全くない。力強く坂道を登っていく。先が長いのは分かっているので、オーバーロードにならないようペース配分を決めていく。坂を進めば進むほど展望が開けてくる。左に見える宇和海とそこに降りていくような急峻なミカン畑が愛媛のリアス式らしい景色を表現している。すかっと晴れた青い空に照らされる宇和海は佐田岬半島と八幡浜から宇和島へ続くリアス式海岸に囲まれて、大きな庭のような海が広がっている。

序盤は景色を楽しみながら伊方峠までグイグイと登っていけた。ギアもセンターのままでインナーを封印したままである。最後だけ少し苦戦して道の駅へと辿り着く。ここが峠になっていて宇和海側と伊予灘の両方を見渡せる。ここからは尾根伝いの道を走っていくので当面は両方の海を満喫できそうで楽しみである。道の駅で休憩し、よく冷えたミカンゼリーとジュースで水分と糖分を補給する。佐田岬半島の南側斜面は日当たりが良いミカンの名産地である。それが分かるような展示が道の駅にはある。ミカンの試食もゼリーも何もかもが濃厚で美味しい。 |

勝負の朝

|

佐田岬メロディライン

箱庭のような入り江とミカン畑

|

道の駅 伊方きらら館の

いよかんゼリー

|

初っぱなからアップダウンの厳しさ

|

山が連なるリアス式海岸の地形

|

伊方峠から北側の眺め

|

伊方峠から半島先端方面の眺め

|

伊方峠までのペースは決して悪くない。ここからは尾根伝いのアップダウンが激しい。ただ海面まで下ったり山頂まで登ったりを繰り返す三陸海岸などと比べたら、標高が高いところでアップダウンしているので比較的楽とも言える。走るごとにカーブを曲がるごとに絶景が広がる。左は大きな箱庭になっている宇和海、右は雄大な伊予灘と向こうに見える瀬戸内海の島々… こんなに楽しい海岸道路や山岳道路は少ない。しかも、路面には三崎までの距離がカウントダウンされていて勇気づけられる。

佐田岬メロディラインという道路名の由来になっている路面が現れる。車で走ると路面の凹凸で音楽が鳴るのだ。「○○の花〜 咲くころ〜 ○○が○▲。。。」 のど元まで出てるのだが曲名が分からない。すっきりしない気持ちのままメロディが鳴る路面のそばにある道の駅で昼食とする。名物のシラス丼にサザエを付ける。シラスはふわっと柔らかい中に魚の旨みも磯の香りも広がる。サザエも歯ごたえと味わいが濃い。刺身も新鮮そのもので大満足の昼食である。

ここまでのペースも決して悪くない。徐々に下っていきながらもアップダウンは相変わらず厳しく続く。四国から40km以上も飛び出す細い半島だけあって、振り返る側の海の景色では四国本体が遠くに見え始める。こういう景色は佐田岬半島唯一のものであり、他の海では見たことが無い。南側の宇和海は遙か遠くの八幡浜や宇和島までの海を挟むような景色で雄大すぎる箱庭が目の前に広がる。北側に出ると九州や瀬戸内海が見渡せる。向かい側の九州も徐々に近くクッキリした見た目になってきた。走れば走るほど景色の変化が大きく、こんなに楽しい道は未だかつて味わったことは無い。キツいがやりがいのある道である。 |

半島の南側は岬や入り江

|

ここを走ると路面の溝から

音楽が流れる

|

伊方名物のしらす丼セット

|

ふんわり柔らかいしらす

|

途中で展望台を兼ねて、青色LEDでノーベル賞を獲得した中村教授の記念館がある。伊方町が出身地とのことだ。半導体工学をかじったことがある人だと誰もが名前を知る人である。まだ続くアップダウンを越えて、三崎港までの残距離が2kmを切って下り坂に入る。港から先が長いのは知ってるが、一つは大きな区切りを迎える。気持ちよく坂を下りきると、なんと港まで1kmを切った場所にローソンがある。三崎での一泊においてアメニティは間違いない状態になった。ローソンで凍ったペットボトルを買ってサイドバッグの保冷袋に入れていく。

ここから1km走ると九州に渡るフェリーの港が見えてきた。道の端にあるペイントは三崎港まで続いていた。ここまで徹底したサイクリストに優しい施策には脱帽である。フェリーターミナルに充実した産直系の売店がある。おそらく買い出しする最後のチャンスなので、ここでハマチのアラを買っていく。保冷バッグに入れて劣化を防ぐ。きよみソフトで体を冷やしながら休憩する。

この時点で15時半である。半島の先にはまだまだ連なって海へと駆け下りる崖と山が見えている。遠くは霧がかかっている。片道15kmで佐田岬までが仮に厳しめに見積もって2時間だとしても19時半には戻って来れそうだ。最悪のバックアッププランとしては三崎港の時点で遅かったら、一泊して明日の朝トライするというのもあったが、バックアップを適用する必要はなさそうだ。 |

広い湾を見下ろす豪快な景色

|

清見タンゴールソフト

|

とにかく美しい海岸線が続く

|

まっすぐな坂の向こうには九州

|

海岸線を見下ろすアップダウン

|

三崎港まで80km以上続く

路肩の標示

|

青色LEDの中村修二氏の展示館

|

ノーベル賞の記念碑

|

気合いを入れて走り出すが、アップダウンの傾斜がこれまでとは桁違いである。すぐにフロントギアをインナーに入れて急な坂に対応する。三崎港の湾と向こう側が見える。向こう側は今日のキャンプ予定地である。ちょっとアップダウンがありそうである。だが、こっちとの比ではない。徐々に傾き始める太陽に急かされるように坂を上るが、全く効率的に進んでいかない。山の上の方でビュンビュン回っている風車群に向けて上っていく。道はものすごく狭い代わりに車通りはほぼ無い。

対岸の集落が見えなくなってきたら半島の孤独な走りになってくる。まずは山頂の風車に辿り着く。強い風にあおられてビュンビュン回る。海の向こうの九州まで見渡せるし、まだまだ続く佐田岬半島の姿も見える。ここから緩やかに下っていく。狭い道と崖にへばりつくように建つ集落の住宅地を抜ける。ほとんど車がいない前提なので、子供も飛び出してくるし民宿をやっているところには宿泊客が歩いて通る。当然、下りだからと言って飛ばせない。意外と長い下り坂をこなして下りきると、明らかに海面と同じ高さの漁港まで下りきる。

そして絶望的なほどの上り坂が再び襲いかかる。ギアをインナーに入れて力を込めて自転車を上へと上げていく。厳しい走りが続く。その戦いを続ける最中も太陽は目に見えて下がってくるし差し込む光も黄色みを帯びている。絶望的な上り坂を登り切ったと思ったら下り始めた。まさかのもう1本?と思うと凹む。ここから風が強烈に吹き荒れる。半島を右へ左へと縫いながら坂を登る間にも風が向かい風、横風と俺を振り回す。

そして右に海を見ながら走り、駐車場が見えてきた。ついに佐田岬に辿り着いた。これも事前に知っていたが駐車場から岬までの歩きが強烈に長いらしい。自転車をトイレの建屋に立てかけて鍵をかけて飛びそうな物はすべてフロントバッグに仕舞っていく。この時点で18時。片道2時間半を要してしまったようだ。 |

西に飛び出した岬の外には陸がない

|

どこまでも続くタフな坂道

|

まだまだ先が長く山が連なる佐田岬

|

ようやく佐田岬の先端が見えてくる

|

狭く急な坂道に苦戦

|

夕日を見るのにちょうど良い太陽の傾き具合になってきたトレッキングコースを歩いて行く。強い風にあおられる木のざわめきを聞きながら坂道を下ると徐々に海へと近づく。海も大きな波が轟音を立てながら押し寄せている。また山を登り始める。ここでも激しいアップダウンに耐えながら展望台に上ると、佐田岬灯台が見えてきた。どうやらまた下って上るようだ。ここまで来ればラストスパートである。坂を軽快に下って階段を上る。

そして、ついに四国最西端 佐田岬へと到達した。ものすごく大きな達成感で拳を天に突き上げる。同時に四国四極(最北端、最南端、最東端に続いての最南端)を制覇したことになる。これで本土16極のうち九州最北端以外の15極を制したことになるが、これほど自走到達が困難な端っこは唯一であろう。今回の旅では終盤は厳しい2日間を課したが見事に制したことで大きな自信を得る結果になった。

喜びに浸る佐田岬の向こうには黄昏色に染まる海と九州がすぐそばに見える。佐田岬の夕日を見てきたと言っても過言では無い時間帯になってきた。戻る足に入った時、俺の頭は喜びに沸き立つモードから過酷なアップダウンを戻る現実と戦うモードに切り替わった。しんどいアップダウンを越えた後、駐車場までの坂を上っていく。 |

この丘の向こうが佐田岬

|

西日に照らされる佐田岬

|

佐田岬からの眺め

対岸は九州

|

ついに到達 四国最西端

|

出発するときも吹き飛ばされそうな強風が吹き荒れる佐田岬駐車場で現実との戦いに気合いを入れる。この時点で18時45分。西に見える海の向こうの山に太陽は沈んだ。行きと同じ時間がかかると21時半に三崎へ戻るというタフな状況になっている。だが、それ以外の選択肢がない。日が暮れると一気に暗くなる。秘境なので明かりらしい明かりもない。まずはナイトランに向けて備える。まずはヘッドランプをすぐに出せる場所に持ってくる。ライトは左右の両方にあるが両方とも点灯するかと明るさをチェックする。右だけが暗くなっていることに気づいたので電池を換える。テールランプは元気に点滅している。

完全に暗くなったところで、帰り道が分岐になっている。行きは左から来たが坂がものすごくきつく長かったのだ。ここでスマホを出してナビを見ると右からもいけるようだ。もしかしたら楽かもしれないという淡い期待を寄せて右へ行く。結果、厳しさは大して変わらないような気がする。ライダーの集団から追い越された以外は行きと大して変化点はない。何しろ誰もいない秘境なので、最悪は暴走族でもバイクや車の明かりや人心地はありがたい。 |

佐田岬灯台

|

坂道を1本登り切ると漁港っぽいところに下ってきた。見覚えのある景色に戻った。ここから再び上り坂が始まる。傾斜は容赦ない。グイグイと月明かりの下で上っていく。ナイトランの方が余計な情報が入ってこないから走りに集中できるという説もあるのか、行きより疲れてるはずなのに足が止まる頻度が少ないようにも思える。すっかり夜の峠越えという様相になってきた。遠くには漁船の漁り火が見えて、空には満天の星と、漆黒の闇においては太陽と同じぐらい明るく感じる月… どう考えても絶望的な残業をしているが、それでも自然の中を走ることを楽しむ。帰り着く手段がこれしかないなら楽しむ他は無いだろう。

しかしながら、帰りの上り坂はやたら長い。いつまで経っても風車が並ぶ山頂まで辿り着かない。人気の無い夜の山道にはチェーンがきしむ音、サイクルステレオで流してるB'zと俺の独り言しかない。そんな単調できつい坂道がどこまでも続く。下ってきた道のはずなのに終わりが見えない。こんなに長かった記憶は無いのだが、疲れた人間の記憶ほど当てにならないものはない。徐々に風車がビュンビュン回る音が入り交じってくる。この音が聞こえてからの頂上までもやたら長い。まだ、沖縄や奄美大島みたいにうっかり路肩の藪にふらついて足を着いたらハブが出るとかそういう恐怖のない分だけ、沖縄のヤンバルのナイトランは怖くて足を地面に付けないというのがあったので、それと比べればマシだと思う。俺の頭の中では何と比較しているのだろう。

そしてやっと風車の丘を越えた。もう下りだけだ。ランダムで流してるB'zが神がかり的に熱いシャウト系の歌ばかりが続く。目が夜に慣れてきたので左右2発のライトが頼もしい。下りのスピードも上がる。Ultra Soulを熱唱しながらワインディングをこなしていく。それでも頭は冷静にどこでブレーキを入れて、どこでタックインしてどのラインを取って下るかを描いている。自転車もその通りの軌道をトレースしていく。漆黒の闇に包まれるコースアウトしたら海に落ちるワインディングを良いペースで下る。ここまで来ると俺の中の野生が目覚める。

そして下界には三崎の港が見えてきた。これで心底安心するところだ。道もほぼストレートな下りだけになる。だが、ここでは油断せずスピードを殺していく。後で考えると俺の冷静さが俺でも恐ろしい。この辺り一帯で唯一のライダーハウスがあるので入口で泊まれるか聞いてみると満室とのことだ。どうも俺はライダーハウスとの相性は常に悪い。布団で寝たいというよりはシャワーを浴びたいのだ。ここに下り着いた時点で21時。帰りのペースは決して悪くない。まあ、速いとか遅いという問題では無く、今日のルートを走り抜いたこと自体が快挙と言えるだろう。

そのままローソンまで走って行き、夕飯になりそうな物を買いあさってビールも買う。ビニール袋を手にぶら下げてハンドルを握り、この辺り一帯で唯一のキャンプ場へ向かう。キャンプ場と言うよりはキャンプを許可してる海水浴場という感じだろう。この後もどんどん秘境へと入っていく感じである。アップダウンのある岬を越えて進むと漁港が見えてきた。それをぐるっと回ると公園なんかも見えるが、まだ先だろう。どんどん辺鄙になっていく道を走っていくと、防波堤と他のテントの明かりが見えてきた。この瞬間、心からの安堵が来た。 |

キャンプ場に来て自転車をまず置いて、地べたにぶっ倒れる。まずはテントを張れそうな場所を探して、荷物をばらしてテントを張る。風で飛ばされないよう夕飯に関係ない荷物をテントに入れておく。まずは着替えるが全身が汗でべたべたしている。シャワー無しはやはりつらい。あまりすっきりした感覚がないまま夕飯にする。まずは空豆を茹でてビールのつまみにする。次に特大コッフェルに水を張って竹原の塩と残りわずかな醤油を使い切ってハマチのアラを煮る。一緒に煮る野菜など何もなく、ただハマチの味だけを楽しむアラ汁である。ご飯を食べる食欲は無いので飯炊きはしないで、ハマチのアラ汁を楽しむ。それも臭みが全くなく新鮮そのものなアラだからか旨みが抜群である。タフすぎる走りで疲れ果てた体に染み渡る。飯を食っていると、パラパラと雨が降ってきたが管理人室の庇に逃げ込んで雨をしのぐ。俺が汗臭いからか、こんな季節に蚊が出てきて刺しまくる。虫除けは何も持っていないので地獄である。

最後はガスが燃え尽きるまで意味も無くお湯を沸かし続けながら片付ける。カセットコンロのガス発送ができないので、こうするしかないのだ。燃え尽きるまで待ってたら夜中の1時である。さすがにクタクタになってテントに潜り込んで眠りにつく。 |

空豆の塩ゆで

|

ハマチのアラ汁

|

|

|

|

|

|

|

| 10日目 |

|

|

三崎 → 佐賀関 → 大分 → 別府 |

43.98 km |

| 2017/05/06 |

|

三崎 → 佐賀関 |

朝の7時には起きたが疲れが隠しきれない。夜が明けてみるとキャンパーが意外と多くいたことに気づく。明かりが見えてたファミリーの人たちが話しかけてくれた。昨夜は挨拶もそこそこに寝てしまったが、やっと話す元気がこっちにも出てきたというところだ。フェリーが混むかもしれないので、のんびりもしてられない。客観的に見てゆっくり、主観的にはてきぱきとテントを畳んでいく。先ほどのファミリーに挨拶をしてキャンプ場を後にした。水でも良いからシャワーは生かしておいてくれ。

1つだけある坂道を上っていると湾にはフェリーが入ってきた。上から見下ろすフェリーもなかなか気持ちがいい。坂を下って港に着くと、ちょうどフェリーから車が出てきている。乗船手続きを急いで済ませて、朝飯を買ってフェリーに乗り込む。あれほど激しい夜を過ごした三崎なのに慌ただしい出発である。

デッキから三崎や佐田岬を見ながら船は佐賀関へと向かっていく。せっかくなので昨夜6時間もかけて往復した佐田岬を見届けていく。今日は天気が悪く霧が立ちこめて半島の山の上は見えない。昨日のうちに走りきるという戦略は正しかった。もちろん自転車で自分の足で到達しているからではあるが、海から見る断崖の佐田岬もなかなか印象的である。豊予海峡に出ると、旗の付いた漁船が何艘も走っているのが見える。旗の色が何かを意味してそうだが不思議な光景である。三崎港で買った太刀魚の寿司とじゃこカツで美味しい朝飯を済ませながら船はあっという間に佐賀関へ着いてしまう。あれだけ半島で九州に近づけば船で着くのも早いかと妙に納得してしまう。 |

雨上がりの朝

ムーンビーチ井野浦キャンプ場

|

フェリーが三崎港に入ってくる

|

三崎港を出発

|

フェリーから見る佐田岬

|

三崎港 太刀魚の寿司

|

じゃこかつ

|

フェリーから見る豊予海峡の漁船

|

あっという間に佐賀関港に

|

とにかくしゃきっとしない体で走る前からヘロヘロ状態である。道の駅 佐賀関にも寄ってみるが朝飯を食ったばかりだし、買い出ししても今日は自炊することが有り得ないし寄り道もどこか上の空という状態である。駐車場で警告ブザーが連発してドアがロックできず困っている老夫婦をプロとしてヘルプして少し目が覚めて、ここから絶好調の走りが始まる。スマートキーのアンサーバックブザーの音を聞くだけでメーカーがわかり、困ってる状態を見れば何をやり忘れてるか分かる。職業病である。

単調な道なので調子が悪いかどうかの差が出にくい状態で大分市街地まで来る。ようやく調子が戻ってきたところで遅めの昼ご飯にする。地魚を使ってる回転寿司、とり天が食べれる店とかが希望だが、ふと うどん屋に目が止まった。少しジャンクというかアットホームな鳴門うどんに駆け込んだ。九州なら柔らかい麺とゴボ天でつるっといきたいところだ。冷たいうどんでもふんわりしてる九州の味を楽しむ。何となく帰ってきたような気になる味である。

疲れを忘れたところで大分から別府へ向かう。この途中で寄り道をしていく。まずは高崎山へと行く。入場門に入る前から野生の猿が3匹見られたので満足したところだが、入って山を歩いてみると、もっと猿は多い。ちょうど餌やりタイムとかぶったので高崎山の猿の生態についての説明を聞いて、目の前でボス猿も見える。700頭のボスなので、大企業で言うと本部長クラスかへたすると執行役員というレベルである。さすがという貫禄がある。

続いて、道路を挟んで向かい側の水族館うみたまごへ行く。こぎれいで大きい水族館なので地方色がなくてつまらないかと思ったが、ちゃんと九州らしさと豊予海峡の生態系も紹介している。生け簀いや水槽にいる関さばや関あじを見ていると、今夜の打ち上げでは是非食べたいところである。水族館と高崎山と別府湾の眺めに満足したところで、いよいよ完走に向けての最後の走りである。 |

鳴門うどんのぶっかけ

|

高崎山のニホンザル

|

お姉さんの解説と同時に餌付け

柱の上に構えるのはボス猿

|

かなりの貫禄 ボス猿

|

毛繕いをする親子の猿

|

高崎山の駐輪場から国道をラストスパートだ。交通量の多い道なので体力というよりはふらつきや事故に気を遣う。早く国道から離れたいと思いながら走ると、すぐに別府駅へと曲がる分岐に来る。見慣れた通りを上り、別府高等温泉の前を通り過ぎ、別府駅へと到着した。最後の最後が厳しい走りだったこともあり、40歳最初の旅が成功したということもあり、今回の旅についてはゴールの喜びは大きい。

ホテルも別府駅前に確保しているので気楽である。別府駅前で記念写真を撮りまくったら、ホテルにチェックインする。もちろん温泉もホテルにある。露天風呂で疲れを落としたところで、飲みに出かける。別府はどうも俺の野生の勘がぴんと働く居酒屋が見当たらない。探しているエリアが悪いのかどうなのかは分からない。魚を漬けにしたりゅうきゅうで焼酎を飲んでいくが、どうも居心地の悪い店である。やはり、前に来たときにハマった馬刺し屋さんが良いと思い、探す。我ながらよく見つけたと思うほど外れにあったが、ラストオーダー30分前だけど良いか?と聞かれても勝負早めで入って行く。やはり焼酎と馬刺し、やたら元気なお母さんがいい。居合わせたお客さんとも話は盛り上がり、満足な打ち上げとなる。

ふらふらになりながらホテルに戻り、余韻に浸って眠りにつく。 |

完走 別府駅前に到着

|

別府まで走りきった喜びを表す

|

|

|

|

|

|

|

| 11日目 |

|

|

別府市内 |

6.14 km |

| 2017/05/07 |

|

別府 -日豊本線 特急ソニック→ 小倉 -東海道・山陽新幹線→ 東京

-東北新幹線→ 宇都宮 |

帰る日は午前中の行動が鍵を握る。ホテルからチェックアウトしたら、ヤマトの営業所を探す。市役所近くにあるとマップだと出るのだが、どう探しても見つからない。諦めて他の支店に行くまでに時間も体力も消耗した。別府の街は内陸に向けて上り坂なので、そっち方向で迷子になると体力を消耗する街なのだ。営業所で荷物をまとめて発送した時点で11時という時間である。

急いで別府駅に戻って、自転車をばらし始める。今回もスムーズに袋へと詰め込んだ。改札の近くの柱まで持ってきたら土産を買い込む。それを済ませると、昼ご飯といきたいところだが、駅の構内にある とり天と日田やきそばで昼飯にする。鉄板でかりっと焼けた焼きそば、ふわっとしながら鶏肉のジューシーさを味わえるとり天は最高である。大分グルメに満足したので、もうこの旅に思い残すことは無い。

切符を買ってホームに行き、特急ソニックに乗り込む。小倉へ向かう間は座席に座れて日記をひたすら書く。北九州から宇佐までも未踏区間なので、いつかは走りたいと窓の外を見て思いを馳せながら進んでいく。 |

日田やきそば

|

とり天

|

特急ソニック 博多行き

|

たまたま来た 特急ゆふいんの森

|

小倉で新幹線に乗り換えると地獄が始まった。GWのUターンラッシュで既に満席だ。立ち乗り状態のままで日記をひたすら書き続ける。どこまで進んでも座れる気配は無く、客が増えていく一方である。名古屋でもまだ増加傾向で座れない。時間が遅いので、ひかりやこだまに乗り換えるという作戦もない。やっと座れたのは新横浜ということで4時間は立ちっぱなしである。GWの帰りというのは、まだまだ課題がありそうだ。有休くっつくけて連休を外すという荒業はあるが、毎年それというわけにはいかない。

書いてる日記の目処もついたところで東京に着いて、東北新幹線に乗り換える。ここまで来ると現実に帰ってきたという気分になるものである。何とか日記が現在に追いついたのが小山通過時である。

宇都宮に降りついたら、タクシーの後部座席に乗せて自宅まで帰る。メンテナンスは後日ということで旅は満足のうちに完了した。 |

|