| 0日目 |

|

|

宇都宮 −東北新幹線→ 仙台 -東北本線→ 松島 |

| 2021/08/06 |

|

松島町内 |

0.76 km |

2020年に続いてGWの旅を中止せざるを得ない状況に追い込まれた。気にしすぎ感はあるが感染拡大中に旅を強行するのは社会人としての責任を問われる行為と言わざるを得ない。沖縄を計画し断念して九州で再計画してそれも断念となった。だが、夏に関しては事前の準備を万全にして行くことにする。ワクチンは2回の接種を終えた。出発前にPCR検査を済ませる。昨年末の膵炎から室内トレーニングで体も立て直した。

今年は例年のように潤沢な休みを付加できない中で三陸の南半分に旅を展開する。日本一周と考えた時に長距離で残されているゾーンが限られているが、その中においては最難関といえるコースである。被災地と呼ばれる場所を旅するとして、いつから復興したと判断して旅のコースにするかは悩ましいところであった。東日本大震災から10年の時を経て今なら良いのではないかと判断した。ただ、いろいろと調べると生活以外の遊び感はまだまだ無さそうにも思えるが、旅をすること自体は可能と判断できるレベルにはある。 |

準備は万全にして最終日は在宅勤務。旅に向けて楽な働き方ができるようになってきたものだ。宇都宮駅前に行き輪行して新幹線へと乗り込む。さすがに下りの東北新幹線は空いている。乗り慣れた仙台行きの新幹線で寛いでると、あっという間に仙台に着いた。夕飯を食べようにもコロナの影響で店は早じまいしている。かろうじて駅弁屋で牛タン弁当を手に入れた。ひもを引くと暖まるタイプのもので、いかにも仙台という感じである。在来線のホームへ移動して、ホームの奥の人がほとんど来ないベンチにたどり着いた。電車を待ってる間に食べる構えだ。ここでふとトイレに行きたくなったので貴重品だけもってトイレに行こうとしたら上の階に上がる必要がある。済ませて戻ると警備員が立っている。荷物を全部持って行けと怒ってくる。トイレに行く2分ぐらい置いてても良いだろうと反論したが、平行線なので舌打ちして平謝りで追い返した。具体的に何を問題にしているのか全く分からないが、警備することが目的になっていて何のために警備してるのか見失った無能だと判断するのみだ。警備員という人種は自転車を根拠もなく見下して追い返したがる傾向があるので、そういうことなのだろう。一気に飯がまずくなる出来事である。

電車に乗って松島まで行き、松島海岸駅に降りる。駅の前で自転車を組み立てる。人通りもなく明るくコンクリート造りの地面で作業はしやすい。慣れた手付きで組み上げた。スマホで地図を見ながら予約した宿に向かう。今日は温泉旅館を予約しているので風呂が楽しみである。坂道をグイグイ登らされるが、荷物を積んでないので苦労することなく登り宿にたどり着いた。無事にチェックインして温泉に入れてさっぱりしたところで、眠りについた。 |

仙台駅で夕飯 牛タン弁当

|

松島駅から出発

|

|

|

|

|

|

|

| 1日目 |

|

|

松島 → 奥松島 → 石巻 → 女川 |

63.71 km |

| 2021/08/07 |

朝から天気が良く、窓から松島の絶景が見える。素泊まりで寝るだけではもったいないほどの宿である。朝ご飯も個室に通されて豪華だ。一応、食事制限中ではあるが旅の間は体力優先とする。出された物は平らげて久しぶりにちゃんとした飯を食えたという感覚でもある。自転車に荷物を載せていよいよ出発だ。宿から坂道を下ると松島の遊覧船乗り場にたどり着く。

ここの駐輪場に自転車を置いて歩くことにする。まずは歩いて瑞巌寺へ行く。厳かな寺に緑が多く気持ちが良い。岩の下に構えたお堂が不思議な雰囲気を醸し出している。日常生活で汚れきった心を寺社仏閣で洗い流して旅に向かうのは良いことだ。隣の円通院で苔むした庭を歩いて行く。つかの間の涼しさを味わいながら真夏の暑さを一時的に忘れる。松島と言えばこれという感じに島へと橋を渡って五大堂に行く。観光地化なので海も濁りが見えるが遠くを見ると松島の小さな島がある景色で楽しめる。 |

部屋からの眺め

|

個室で朝ご飯

|

豪華な朝食

|

ベーコンを焼く

|

コーヒーとプリン

|

松島温泉の旅館を出発

|

屋上から松島を眺める

|

瑞巌寺

|

瑞巌寺

|

洞窟にお堂がある

|

洞窟のお堂と観音様

|

円通院の庭園

|

苔むした円通院の庭園

|

円通院

|

五大堂

|

五大堂の本堂

|

五大堂からの眺め

|

自転車に戻って、いよいよ奥松島に向けて走り出す。天気予報では明日からはずっと雨ということで、この予報を覆すことが出来るかどうかが見物であるが、今日は貴重な晴れた空の下を走って行く。学生時代に松島からすぐに内陸へ入って古川に行ったことはあるが、その後は車で来たのみである。三陸の南半分や奥松島は車で来たことがあるが、自転車では走っていないので心残りであり自転車でコンプリートしてない場所を車で旅をすることに罪悪感すら覚える不思議な旅人となっている。

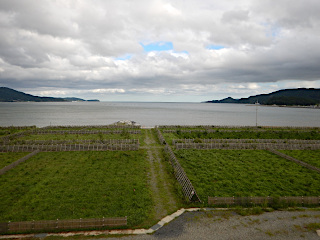

正午には野蒜から奥松島へと入っていく。ここからは半島と島を渡りながら進んでいくのでアップダウンを覚悟していく。しかしながら、思ったほど坂道はないまま島の端の海沿いを回っていく。小さな島々を見ながら気持ちの良い走りを出来ている。あっという間に奥松島の大浜にたどり着く。前に車で来たときは、ここからトレッキングして嵯峨渓に入っていったのを思い出す。周りをいくら歩き回っても、嵯峨渓に入る入口が見つからない。ネットでも情報がない。まさか過去に来た場所なのに迷うとは想像もせず困っていると、登山道を見つけた。ここに入っていく。尾根まで上がったと思ったら下り始めた。完全に道に迷った状態で下っていくと大浜に戻ってきた。どうやら違う道だったらしい。とぼとぼと駐車場に戻ろうとしたら嵯峨渓に登る道を見つけたが、過去に車で来て歩いたから良しとしよう。

諦めて戻っていく。戻る途中に遺跡を含む奥松島縄文村の資料館がある。やっと昼飯にありつけるが、少しジャンキーな雰囲気を感じる建物だ。まあ三陸を走っていれば魚介の美味しい店はこの先もあるだろうと思ったら、日替わり定食が海鮮全開だ。刺身もホヤも出てきて新鮮そのものだ。美味しい煮魚は軟骨をポリポリと食べれて美味しい。閉店間際だからとワタリガニも付いてきた。これで1300円とは驚きの安さだ。飯を食べたら資料館で貝塚の跡を見ていく。 |

奥松島 大浜の海岸

|

豪華な日替わり定食

|

ついてきた刺身

|

ワタリガニ

|

奥松島縄文村 貝塚

|

次は東松島を抜けて石巻を目指す。石ノ森漫画館が開いてる間に石巻までたどり着きたい。島を眺めながらの気持ちいい道を戻っていき、国道に合流する。意外と石巻にはたどり着かないと思いつつ進んでいくと東松島に着く。航空自衛隊のブルーインパルスの拠点だけあって、退役した飛行機が飾られている。戦闘機の機能美にうっとりしながら写真を撮っていく。なかなか辿り着けない石巻の街を走って行き、やっと石巻駅前まで来た。この時点で16時過ぎだ。見学時間が徐々に削られていく。

駅前で休憩して石ノ森漫画館へ向かう。川の中州に不思議な形の建物がある。遠目に見えてて向かっていたが川沿いに走っていると通り過ぎて遠ざかる。やや分かりにくい入り口を見つけて入っていく。やっと辿り着いたが時間が無いので急ぎ気味に見ていく。仮面ライダーなんかは誰もが知っている石ノ森章太郎作品だが意外な作品が次々と見れて楽しめる。ドラマでやっていたホテルも石ノ森章太郎の原作だというのは、ここで初めて知って驚いた。

今日は女川にホテルを押さえているので、石巻からの16kmは集中して走るだけである。だが、この時点ですでに18時なので日没は近い。ナイトランには慣れつつあるが、三陸のアップダウンが多い中でのナイトランは避けられる物なら避けたいところだ。女川に向けて走るにつれて道が暗くなっていく。途中のスーパーで買い出しをしていると完全に日が暮れた。ライトを点灯して走って行くが傾斜が見えない分だけアップダウンが気にならないですむ。日が暮れると明かりが全くなく真っ暗な道を走るも交通量は少ないので緊張感は少ない。

女川の市街地に入るも店は開いてない。震災復興で高台に市街地が移転しているが、早じまいしてる店が多く閑散としている。今日は買い物を済ませてるし宿も確保しているので気楽ではある。女川駅に到着してホテルを探すと目の前にあった。困ったことに女川の日帰り入浴ができる唯一の温泉が駅にあるが、工事中で休みとなっている。 |

奥松島の海岸の眺め

|

東松島 ブルーインパルスの飛行機

|

石巻 石ノ森章太郎漫画館

|

石ノ森章太郎の作品を楽しめる

|

石ノ森章太郎の作品を楽しめる

|

| ホテルにチェックインする。トレーラーハウスで部屋自体が建物として独立している。階段で小上がりを上がったところに部屋があるので自転車から外した荷物を階段に載せながら効率よく部屋に運び込む。シャワーを浴びたらサイドバッグだけを持って外のテーブルで料理を作る。といってもご飯と刺身とメカブだけのシンプルな夕飯を楽しむ。このスタイルの一泊は意外と非日常でありキャンプのテイストもありながら宿の快適さを楽しめる。 |

外のテーブルで飯にする

|

メカブごはん

|

タコとマグロの刺身

|

|

|

|

|

|

|

| 2日目 |

|

|

女川 → 牡鹿半島コバルトライン → 鮎川

石巻 → 女川 |

52.05 km |

| 2021/08/08 |

|

鮎川 -網地島ライン→ 石巻 |

朝から天気は悪い。予報通りに今日から夏休みの終わりまで雨が続くだろうか。下ろしておいた荷物を積むか迷うまでもなく空荷と輪行袋だけ持って走って行く。今日は緊張感ある走りで、牡鹿半島コバルトラインの激しいアップダウンを走って牡鹿半島先端の鮎川港まで走る。フェリーの時間に間に合えば鮎川から石巻までショートカットできる。これに乗り遅れると半島を北上して帰ってくる必要がある。まだ本調子で無いし先の体力消耗を考えるとフェリーに乗りたいところだ。だが、時間に追われるサイクリングというのも好ましくは無い。

ホテルで朝ご飯を食べていく。さすがの女川とあって魚の塩焼きが美味しい。飲み物や糖分補給の物を買うためにコンビニに寄った時にタオルを忘れたことに気付いたので、ここでフェイスタオルを買っていく。コンビニを出ると湿気の多くて蒸し暑く感じる中を走り出す。早速のように牡鹿半島の尾根に登っていく坂道が来る。針葉樹も広葉樹もある森の中を登っていく。明け方まで降っていた雨のせいで路面は濡れているが、徐々に乾きつつある。このまま降らずに逃げ切ってほしいが、景色が期待できる空では無い。少し登ると女川市街地と湾を見下ろす。地形の険しさを改めて感じる。

容赦ない坂道に荷物を置いてきた判断の正しさを感じる。女川の周りでの宿泊段取りの展開を考えるとホテルでの連泊となったのでキャンプ道具満載の自転車に今日となっては意味が無い。力尽きる場合もあるが、ホテルまで帰って寝るという選択なので、決めたコースを走り抜くことだけを考えれば良いのでシンプルな思考の中で走る。そういうときは調子が良い物で坂道をグイグイと力強く登っていける。道自体にランドマークが全く無くツーリングマップに距離が書かれていないので進捗はよく分からない。スマホを起動してGPSで見れば分かりそうではあるが、なんだか白ける感じがするのでそれはしない。地図の地形から進捗を読むことに何故かわくわく感がありデジタルに頼りたくない。目的地周辺での情報収集にはフル活用しているが、デジタルとアナログのバランスをどこに取るのかは重要である。 |

トレーラーハウスに連泊

|

朝飯の焼き魚

|

牡鹿半島コバルトライン

霧の中を登っていく

|

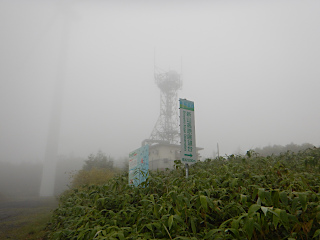

先端へと進むと森の中に動物の気配を感じることが多くなる。自転車の俺を警戒してるのが鹿の鳴き声が森の中に響く。山深い半島なので鹿とかイノシシとか猿とかツキノワグマとか居ても不思議では無さそうだが、鹿と鳥だけで済んでいればいい。だが、野生生物の目撃は楽しいので、声だけで無く遭遇することも期待しつつ進んでいく。進むにつれて雲が低くなってくる。途中で霧の中を走るような雰囲気にもなってきた。森の中の道なので海を見下ろす頻度は多くない上に、霧の中になってきたので集中した走りになってくる。

途中の分岐でやっと進捗が把握できたところで、予想より早いペースで進んでいることも知って安心する。ようやく石巻側の海が見えるようになってきて、下界の集落と港から自分の位置が完全に把握できた。尾根伝いのアップダウンを楽しみながら右に左にと時折見える海を楽しめるようになってきた。終盤と思われる下り坂に入ると霧の中を抜ける。下界には金華山が見えてきたが山の上の方は雲に包まれている。よく言えば謎めいて神秘的、悪く言うと金華山であることを感じるのが困難なほど港付近しか見えない。ポジティブに捉えて写真を撮ろうとしたら霧が立ちこめてきた。写真を撮り終えたら金華山が視界から消えた。本当は金華山に渡りたいが、予約とかいろいろと段取りが必要そうで簡単には渡れない。

坂道を下りつつ展望台に寄っていくが展望は何も無い。こんな天気だから仕方ないと割り切って進んでいく。フェリーの時間に2時間の余裕を持って鮎川に着いた。のんびり昼飯を食べて乗れるので安心だ。入退院の後でいうと本格的に山岳コースを走るのが初だったので、何事もなく目標通りの走りが出来たことに安心する。 |

濃い霧の中を走る

|

やっと鮎川側の下界を把握

|

ここで左にちらっと見えた金華山

|

展望台だが眺めは皆無

|

フェリーターミナル内の寿司屋で食べていく。新鮮な魚を大満喫し、鮎川の鯨もユッケで楽しむ。三陸の魚の本気を見るような昼飯に満足していく。まだ時間があるのでビジターセンターを見ていく。牡鹿半島の自然や捕鯨基地の名残を展示で楽しんでいく。鮎川を満喫したら、ずんだシェイクを買って船に乗り込む。

離島以外でフェリーを使うことに、かつては罪悪感を感じてはいたが、それ以上にコバルトラインは車でしか来たことが無く自転車で未踏であることがもっと引っかかっていたので船を使うのは良いだろうと割り切る。この網地島ラインと呼ばれてるフェリーは本当は途中の島でキャンプなんかも出来るのだが、今は宮城県民以外は受け付けない体制にして感染防止をしているので立ち寄ることはできない。牡鹿半島をデッキから見つつ石巻へと船は向かっていく。途中の島に立ち寄るのを楽しみながら船旅は続いていく。 |

やりきった感があるので

昼からノンアルで乾杯

|

鮎川港で寿司

|

鯨ユッケ

|

鮎川港のビジターセンター

|

鮎川港

|

捕鯨船

|

ずんだシェイク

|

牡鹿半島に沿って走る船

|

石巻に到着した網地島ライン

|

石巻に入ると少し川を上ったところの港に着く。昨日の石ノ森漫画館の近くではあるが、辿り着く自信が無かったので昨日のうちに観光を済ませておいた。今日は港の売店で買い物をしていく。美味しそうなご当地飯を買いあさって、明日の朝食とおやつにする石巻銘菓のちゃきんを買って行く。もちもちした薄皮に塩味の効いたあんこが美味しい。甘すぎないところが良い。

昨日と同じ道を空荷で走るので気楽ではある。今日は女川に戻ったら自炊したいと思いながら走りを進める。サイドバッグを持っていないので女川まで辿り着いた先のスーパーを当てにしていく。鮎川までに30kmのアップダウンで程よくパンプアップされた体が調子よく女川まであっという間に走りきった。だが、当てにしていたスーパーは何故か開いてない。この時点で女川では買い出しをする手段は無い。コンビニで買える程度の食材はあるが、それなら自炊の手間に見合うメリットが感じられない。

諦めてホテルに戻って自転車を置いて夕飯を食べに歩く。コロナの影響か開いている店も少ないし閑散としている。駅前から海に向かって商業施設があるが、一度も立ち寄ること無く開いてる店も感じること無く女川の旅は終わってしまったようだ。海鮮丼を食べれそうな居酒屋に入って夕飯にする。新鮮な魚のおいしさを昼に続いて感じながら夕飯も満喫していく。夕飯を終えてホテルに戻ると土砂降りの雨が降ってきた。走ってる間は逃げ切ったが既に明日の雨が来ているようだ。洗濯物をホテル内のコインランドリーに持ち込んで洗濯と乾燥を済ませる。部屋の中で洗濯物も含めて荷物をまとめて明日に備える。明日は最悪ケースで気仙沼までの90kmと獲得標高1600mの激アップダウンなので朝は早い。 |

石巻銘菓ちゃきん

|

夕飯も怒濤の海鮮丼

|

|

|

|

|

|

|

| 3日目 |

|

|

女川 → 南三陸 → 気仙沼 |

93.80 km |

| 2021/08/09 |

早朝に目が覚めたが順調に土砂降りの雨が降っている。雨に打たれながら自転車に荷物をつけていく。朝の7時には出発する。雨の降る女川湾を見ながら海沿いの道を進んでいく。女川を出て早速のように激しい上り坂が襲いかかる。三陸の洗礼がいよいよ始まったようだ。車でも来たことあるし地図を見てもネットで調べても地形の激しさを感じるリアス海岸である。三陸の北半分は走ったことがあるが、南半分も同じぐらい厳しいのは容易に予想が付く。ツーリング全体で日本一周を考えた時に最も厳しいルートの一つであることは間違いない。最短でも南三陸のキャンプ場、最長で気仙沼と着地点の読めない今日のルートに不安を持ちつつ、まずは目の前の坂道をきっちり走っていく。朝のキレのない体に容赦ない坂道と雨で足が止まりがちだ。

内側からの発熱を雨でクールダウンするイメージで坂道を登り切り、海沿いと言うより山岳という感じの道である。高台に新しく作られたような住宅地が多いことからも震災の影響を強く感じるルートでもある。坂道を下りきった後の海は防潮堤に囲まれて見えない。津波対策が徹底されている今になって来ると改めて爪痕の深さを感じる。まだまだ工事をしている場所が多いのも印象的である。再び峠を越えて大川へと下る。

峠を下ってくると北上川が見えてくる。川沿いに走ったところに震災遺構の大川小学校に辿り着く。学校ごと津波に飲まれて多くの犠牲者が出た現場である。震災から10年経った今も生々しく残されていて厳粛な空気を感じる。ここで74人もの児童と9人もの教員の命が奪われたと思うと胸が痛くなるような思いである。説明員のいるガイドにしれっと着いていきながら話を聞く。裏山に逃げるという選択が争点になっていて、その裏山を見に行く。一応、歩いて行けるようになっている。当時のままなのか整備されたのかは分からないが、歩こうと思えば歩けるところである。それでも避難経路を川沿いの堤防の上に指定されているのが判断を誤らせたともいえる。完全にマネージメントの問題だと思うわけで、今はリーダーという立場でチームマネージメントをしている者として考えさせられる。資料館も見ていく。痛々しい話の他に裁判の経緯なども展示されていた。 |

土砂降りの雨の中を出発

|

海を見下ろす高さまで登る

眺めは冴えない

|

震災遺構 大川小学校を高台から

|

建物が完全に飲まれたのが分かる

|

屋上まで完全に浸水した跡

|

大川小学校を後にして北上川沿いに下っていく。とんでもなく強い向かい風が川下から吹き上がってくる中で体を低くして空気抵抗を抑えながら走るもののほぼ荷物で押し返されるような風である。川沿いは数kmで終わるものの遮る物の無い雨の向かい風には体力を消耗する。川沿いを抜けて海沿いへと道が曲がると横風になり少しは負荷が下がった。依然として続く容赦ないアップダウンに翻弄され南三陸までが遠い。

途中で昼飯を食べる場所もなく雨に打たれながら走ってる間に空腹が来た。道沿いに自販機があって雨が小降りになったところで足を止めて買い置きしていたパンで昼飯を済ます。全ての食事を海鮮丼とかにする野望も持ちつつ来た三陸だったが、走りのタフさと辺鄙さで思い通りには行かないものだ。だが、日本屈指のアップダウンの厳しいルートを走れている喜びの代償でもあるので仕方ないと思いつつ体を休める。

このルートは何かと不便なものでキャンプ場は改装中のためオート以外は客にあらずという扱いで、オートの方のシャワーなどの設備を使わせないという対応となっている。温泉もあるが14時で閉館なので早く業務終了しないといけない上に南三陸で寝床を探す必要がある。もう1軒はコロナの影響で日帰り入浴は閉鎖。南三陸だと風呂に入れる場所が無さそう。朝は早く出たので南三陸には15時ぐらいには辿り着けて先の走りに向けての展望もある時間帯ではある。そんなことを考えていたら14時ぴったりに温泉まで来たがスルーしていく。

アップダウンの最後を過ぎると閑散とした市街地が下界に見えてきた。道の駅まで2kmと出ているので南三陸(旧志津川町)の街だろう。それにしても何もない。跡形無く押し流されたということを意味しているのだろう。湾の方には大きな防潮堤がある。道から海よりに立派な建物が建っているが、これも震災遺構ということなので寄っていく。4F建てのイベントホール高野会館の最上階以外は津波に飲まれたと書いてある。震災の津波はスケールが想像を超えている。ちょっと大きい建物に逃げれば良いとかそういうレベルを超えた災害だ。そのまま道の駅へ行くと、やっと気が休まる思いだが、ここで強い雨が降ってきた。どうにか建物の軒先に自転車を置いて雨をしのいで道の駅を探索する。自転車を置いたすぐそばの店でお菓子を買う。パンだけだとおなかが空いてしまう。たこぷりん(タコのキッシュ)のクリーミーなソースとタコを楽しむ。仙台イチゴを使ったバターサンドプレミアムも抜けた糖分を補うのに美味しい。 |

|

|

震災遺構 高野会館

3Fの天井上のマークまで津波が来た

|

震災遺構 南三陸町防災庁舎

津波の恐ろしさが今でも分かる

|

たこプリン

|

仙台いちごのバターサンド

|

ここで今日の夜に向けての段取りを考える。今の時点で15時半なので30km程度は走れそうだ。10kmほどのところにキャンプ場はあってシャワーを浴びれるという情報を断片的に得ているが確信はない。キャンプしようにも雨が激しく降っているので面倒だ。思い切って35km先の気仙沼のホテルを予約した。もう考えることは無い。しかし、ここから獲得標高700mを超えるアップダウンが続く。ここまでの時点で900m程度なので、これまでと同じレベルの負荷がある。しかし、これしかない。

決心が固まったら走りに集中していく。依然として降り続く雨と激しいアップダウンに翻弄される。というか、坂道のレベルが女川から南三陸までの道のりから上がっているように感じる。鉄道跡を走るBRT(バス)が独特の雰囲気を出している。震災からの復興をしながらも最適な形を求めているのが分かる。夕方の5時前になって南三陸を出る直前の産直で休憩する。ここがキャンプ場から最寄りの買い出しスポットである。店は全て閉まっているので自販機を利用し、腰を休めるためにベンチで仰向けになる。まだまだ先は長い。

徐々に暗くもなってきたし依然として雨は降り続く。どこまでも続く容赦ないアップダウンを走るも、徐々にこの激しさに慣れてきた。気持ち的に動じることはなく淡々と坂を登ってウェットの路面を慎重に下っていく。ヘッドライトとテールライトを光らせて帽子の上からメットをかぶって目に雨が入らないようにしながらも頭を保護して雨の走り方が固まってきた。日が暮れて雑念が減ると集中力が上がって走りの効率が上がってくる。そうは言っても朝から80kmを超えて獲得標高が1000mを超えてくると足も上半身も疲れが出てくる。完全に日が暮れた道を進むも徐々にアップダウンが減ってきた。市街地が近づくにつれて地形が穏やかになっているのだろう。 |

大谷海岸の道の駅で最後の休憩をするが、既に上半身も足もヘトヘトだ。ここで雨がやんだので雨具を脱いで荷物にくくって走って行く。あと10kmを切ったところで徐々にペースも上がってきた。走っている国道がバイパスになって最後の坂道を登り切ると、やっと右側にホテルが見えてきた。今日のゴールに辿り着いた。女川から94kmもの道のりで三陸らしい激しいアップダウンを走り抜き、退院後の体力が不安だったのを払拭するような走りを終えた。

ホテルにチェックインするも飯を食べる場所が近くにはない。ホテルのレストランも予約制なので向かい側のコンビニしかない。まずはシャワーを浴びてからコンビニへ行く。補充されたばかりだからか商品は充実している。真夏ではあるが体は冷えているので温かい食べ物が恋しくなるので買って行く。部屋で夕飯を済ませて今日の走りを終えた。 |

気仙沼のホテルに到着

壮絶な1日を走りきった。

|

|

|

|

|

|

|

| 4日目 |

|

|

気仙沼 → 陸前高田 → 大船渡 |

43.56 km |

| 2021/08/10 |

元々は南三陸で一泊するぐらいのペース配分で日程を組んでいるので、気仙沼まで35km先行できた分だけ今日は楽できる。だが、体の疲れはとんでもなく残っている。94kmの代償はあまりにも大きい。ホテルを出て、まずは気仙沼の市街地を目指す。最初の目的地は魚を買えるような魚市場だが、行ってみると思ったほど品揃えが無い。ついに気仙沼シャークミュージアムに行く。気仙沼と言えばフカヒレの名産地なのでサメは見逃せない。骨格標本とか歴史や生態を見て、おかえりモネ展を見ていく。何故かここ数年はNHKの朝ドラの舞台が旅先になることが多い。意識は全くしていないが行動パターンが合ってしまうのだろうか。

朝飯にフカヒレラーメンとフカヒレ肉まんを食べていく。結構良い値段はするが、気仙沼に来たならフカヒレは外せない。続いて市場で魚を買って福岡と大阪に送る。こういう場で何を発送するか考えるのは旅の楽しみの一つになっている。氷の水族館というのも見に行く。-20℃の冷凍庫の中で氷漬けにになっている魚や氷のオブジェを見ていく。防寒着を借りるのだが下が短パンとサンダルなので寒さをしのぎきれない。早々に出て行く。

BRTから鉄道に切り替わる気仙沼駅に行くが特に見所は無く次へと向かう。気仙沼で遊びすぎた感はあるが、気仙沼から峠を越えると岩手県へ入った。思えば宮城県は長く感じるルートだった。松島に牡鹿半島に復活を印象づける走行にと思い出深い宮城県の旅に感謝する。相変わらず不安定で雨も降ってくる天気の中で陸前高田へ向けて進んでいく。また大きな防潮堤と閑散とした町と道の駅が見えてきた。 |

おかえりモネ展

|

シャークミュージアム

|

氷の水族館

|

ふかひれラーメンとふかひれまん

|

この旅唯一の県境 岩手県に突入

|

宮城県を脱出

|

慰霊や震災遺構も兼ねているからか少し厳粛なムードが同居する道の駅へ入る。ここで昼飯と言うことで、また海鮮丼を楽しむ。三陸の海の幸はハズレはなく新鮮な魚が美味しい。昼飯を終えたら震災伝承館を見ていく。ここは見応えがあり、ただ津波被害を伝えるだけでなく未来に向けてのあるべき姿を少しロジカルに説明しているように見える。その内容をじっくりと読んでいく。続いて公園内を歩くと、いくつかの震災遺構を見ることができる。高く作られた防潮堤に登るとやっと海が見える。海から防潮堤の間にあったであろう松原は一切の姿を失っている。防潮堤から下ると一本松とYH跡がある。建物全体が津波に飲まれたからか壊れ方が激しい。建物の周りに水が残っているのが余計にリアルに感じる。一本松は補強されてるからか不自然になってしまっているが、これも震災の象徴といえるものだろう。

歩いて自転車まで戻ったところで、夕方の16時を過ぎた。碁石海岸でキャンプしようかと思ったが受付は17時までとなっている。オーバーしても泊まれることが多いが、最近は厳しくなっているところも多い。風呂があるのかも不明なところだ。天気もイマイチなので碁石海岸はスルーして大船渡へ向かうことにする。国道から見える団地跡が震災遺構になっている。5Fのあたりに津波到達地点のマークが付いている。度肝を抜かれる高さである。 |

今日も怒濤の海鮮丼

|

陸前高田 松原跡

|

震災遺構 陸前高田 YH跡

|

震災遺構 奇跡の一本松

|

震災遺構 団地跡

|

5Fまで浸水した。

津波の壮絶さが分かる

|

スーパーで食材を買い出ししてから峠道を上っていく。峠に温泉があるのは確認済みで確実に日帰り入浴を使える。三陸の復興の中に、旅人向けの部分はまだまだと感じるが、元々から被災してない高台にある数少ない温泉がありがたい。峠を登っていくと日没前には着いた。パチンコと温泉と漫画喫茶でジャンクな雰囲気の上に敷地内に居酒屋もある。敷地内に山羊も飼われている。そのうちキャンプ場もオープン予定とも書いてあるので旅人が立ち寄るには最適な場所になりそうだ。きっちり夕日が沈むというわけには行かないが、夕暮れの大船渡湾を見下ろしていく。

温泉で汚れと疲れを落として出てくると、すっかり日が暮れている。ナイトランの峠も慣れたものでライトを点灯して下っていく。湯上がりの体に夜風が涼しくて気持ちが良い。大船渡湾沿いの道に公園を探しつつ走っていく。日が暮れると公園探しの効率が一気に落ちるもので道から一本入った高台の公園は探しづらい。大船渡湾の奥まで走り抜くと公園を見つけた。これで寝床は確定した。あまり人通りの無い公園の遊具の陰にテントを張る。荷物を放り込んで、ベンチでご飯を炊く。その間にカツオの刺身を切って食べる。岩手名産のカツオを味わいながら夕飯をシンプルに済ませていく。少しだけ楽出来た体をテントの中で休めて、この旅で初のキャンプを満喫する。やっとテントで寝られる一泊となった。 |

大船渡湾の夕暮れを見下ろす

|

カツオの刺身

|

|

|

|

|

|

|

| 5日目 |

|

|

大船渡 → 釜石 |

45.70 km |

| 2021/08/11 |

夜中に雨に打たれたものの雨はやんでいる状態で朝を迎えた。テントを片付けて陸前高田で買った雁月(がんづき)を朝飯に食べる。もっちもちの蒸しパンにクルミの香ばしさが効いていて美味しい。寝ていた公園の近くに大船渡駅があるので行ってみたがBRTの小さな停留場という感じである。どうも主要駅はそれより内陸寄りの盛駅でこっちは鉄道とバスの接続駅となっている。おそらく震災を機にBRTになった鉄道路線に線路が戻ることは無いだろうが、これが今後の三陸の交通の姿になるのであろう。

盛から早速の上り坂が始まる。三陸付近は100m程度のアップダウンがしつこく続いていく地形であるが、ここは300m近い峠を越えるようだ。峠付近に高速道路のICもあるので併走している三陸自動車道のアップダウンもなかなかのものだ。高速道路のおかげで峠道は閑散としていて走りやすい。高低差100m程度のアップダウンに慣れてきた体ではあるが、300mの高低差になってくると体にはかなり応える。しかも登ると天気が悪くなり寒くもなってきた。 |

やっと念願のキャンプだが

天気は相変わらず冴えない。

|

陸前高田の銘菓 雁月(がんづき)

|

BRTの盛駅

|

三陸峠への上り坂

かつての幹線国道だが閑散としている

|

トンネルが峠

標高300m程度とこのあたりでは高め

|

三陸峠を越えて下り坂に入ると指先などが本格的に冷えてくる。真夏は暑くてうだるぐらいがちょうど良いが寒くてペースがつかめない。下り坂の途中の道の駅に立ち寄って昼飯にする。ここでも海鮮メインで組み立てる。刺身にはホッキ貝もアワビも付いてきて炊き込みご飯もアワビだ。大きなホタテもある。豪華な海鮮ご飯を満喫する。いつもだと夏になると1日1回はアイスを食べたくなるところだが、寒さを我慢して地元のこえだ柿を使った柿ソフトクリームを楽しむ。柿らしい甘さを満喫していくが寒い。

峠道を下りきっても、まだまだ激しいアップダウンが続く。高低差100m程度のアップダウンをこなしていくが、この程度の高低差は体が慣れている。今日は気温が16℃なので、坂道でやっと発熱と釣り合う状態で夏らしくない。風邪を引いてコロナか風邪か見分けが付かない状態になると周りに迷惑をかけるので避けたいところだが、こればかりは思い通りに行かない。駅で休憩してると三陸鉄道の車両がやってきた。1両の素朴な車両を見ていく。 |

道の駅さんりく 柿ソフト

寒さを我慢して夏を満喫する

|

道の駅さんりく

あわび飯とホタテと刺身が絶品

|

だんだんアップダウンに慣れてきた

|

見下ろす景色が豪快になってきた

|

三陸鉄道

|

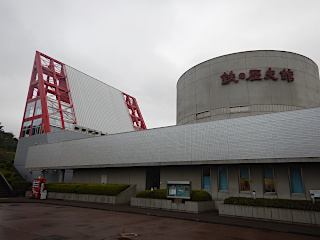

夕方の4時前には釜石に入る。今日は製鉄の歴史を楽しめる釜石の鉄の歴史館に寄りたい。釜石観音も見ていきたいところだが、こっちは時間が厳しそうだ。最後の坂道は容赦が無い。住宅地の坂を必死に登ると鉄の歴史館に着いた。自転車を置いて資料館へと入っていく。ものすごく手のかかったスクリーンや展示は見応えが十分である。釜石の製鉄の歴史や製鉄に関連する展示を楽しんでいく。展望台からは釜石観音の後ろ姿と海を見ていく。釜石観音に行くと前から見えるのだろうけど、これで十分な気がしてきた。

坂道を下ると釜石の市街地に入る。ここは意外と壊滅的には見えず復興している。今日は元々ホテルを押さえているので釜石駅の方へ向かっていく。ホテルにチェックインして駐車場の隅に自転車を置く。サンダルの周りで靴擦れのような症状を起こしているので歩いて絆創膏を買いに行く。ホテルに戻ってシャワーを浴びてから夕食を食べに行く。繁華街は少し歩く必要があるが、開いてる店は少ない。見つけた居酒屋はコース料理になっている。ボリューム満点の刺身など魚料理を大満喫できる。魚づくしの三陸の旅ではあるが、明日からは内陸へと入っていくので三陸の海岸線はこれで最後になる。明日に大槌まで行けば北三陸を走ったルートと今回の南三陸が繋がる。三陸の海岸線としては完走間近である。そう思うと感慨深い。まだ大酒飲む感じではないので、ほろ酔いの中で雨が降る釜石の街を歩いてホテルへ戻って洗濯物を乾かして眠りにつく。 |

鉄の歴史館

|

製鉄の歴史 スクリーン

|

釜石観音越しに海を望む

|

釜石駅 ラグビー一色

|

三陸海岸 ほぼ完走を祝し乾杯

|

てんこ盛りの刺身

|

|

|

|

|

|

|

| 6日目 |

|

|

釜石 → 大槌 → 新山高原 → 貞任高原 → 遠野 |

69.36 km |

| 2021/08/12 |

今日は勝負日ということで早く起きるも朝から順調に雨が降り続いている。本当は景色を楽しめそうなルートだが絶望的だろう。有料道路へ入る道を避けつつ釜石から大槌を目指そうとすると道に迷う。国道沿いの歩道を誘導するルートがよく分からず変な山奥の民家横を抜けてトンネルに入らない歩道に誘導される。結局、よく分からないので車道を走る。やや狭くて交通量が多いしトンネル自体が坂道なので緊張感はある。ここから大槌まではアップダウンをトンネルで貫いたルートになってるので体力の消耗は少ないが緊張感がある。

そして、ついに2008年の旅で大槌から遠野に向かった笛吹峠に向かう分岐を過ぎた時点で三陸の南北を繋いだことになる。今回の旅でも今までの旅でも比較的大きめの節目を迎えた。少し走ると今回のルートで遠野を目指す農道へと入っていく。遠野に抜ける峠は複数本出ているが、その中で最もマイナーなルートといえる。前半は比較的緩い川沿いの傾斜を抜けながら途中に集落がある。だが、車の量はものすごく少ない。

徐々に傾斜が増してくるにつれて川が道に近くなってくる。渓流のような雰囲気の川を見ながら坂を登っていく。このあたりから集落というよりは何軒かの家が道路沿いに見かけるだけになる。車はほとんど来ない。川から再び離れると本格的な山岳路になってくる。予想はしていたが厳しい道が続いていく。ものすごく登らされるが景色は全く無く下界は霧に包まれている。たまに見かけたトラックの行き先になっていたゴミ処分場を過ぎると、傾斜がさらにきつくなってくる。このルートはマイナーすぎて情報がなく最大標高も何mかも分からないし地図上でピークがどこにあるかも分からない。途中にランドマークが全く無いので進捗も正直分からない。とにかく集中して登っていくのみである。 |

2008年に続き三陸海岸 踏破

|

秘境への分岐

|

晴れてれば快走路

|

雨の中を渓流沿いに登る

|

途中で少し雨が小降りになったところで自転車を止めて昼飯にする。店はおろか自販機の1台もないような辺鄙なルートなので路肩が少し広くなれば、そこが休憩スポットにせざるを得ない。雁月とコンビニのアップルパイで昼飯にする。飯を食い終えると雨が再び激しくなってくる。途中から牧場が見え隠れする景色になってきた。新山高原の牧場となってくると高さはだいぶ稼げたはずだ。牧場の牛を見ながら坂を我慢して登っていく。牧場沿いだが傾斜は容赦なく、その傾斜を牛がたくましく駈けて行く。その牛たちに見つめられながら坂を登っていく。

牧場を抜けてしばらく走ると追い越していく車の人に話しかけられる。このあたりはツキノワグマがよく出るらしい。こんなところで遭難したら3日ぐらいは誰も来ないルートのように思えるので不安はあるが、熊が出る情報を地元の方から聞くことにも慣れつつある。しばらく走ると新山高原の展望台へ向かう分岐に来た。遠野に下っても良いがあえて展望台へと上っていく。展望なんぞあるはずもないのに登る俺は何を目的にしているのだろう。霧の中で風車の柱と回ってる風車の一部と不気味な音だけが響き渡る。坂道を登り切ったところに自転車を置いて展望台へ歩く。三角点があり、標高1000mと書いてある。今回の旅で1000m超を果たすとは思っていなかったので大きな喜びである。体の復活を象徴する出来事の第2弾に心から満足する。1日での高低差1000mは完全復活といえるだろう。むしろ体重が軽くなった分だけ力の劣化より作用しているようにも思える。

ここからは下り坂なので気をつけて臨みたいところだ。ブレーキをチェックして下り始める。しかしながら、下っては登ってを繰り返す尾根沿いのアップダウンが続く。それでも下りの方が多いので多少は体力的に楽になってきた。展望はほぼなく左右に牧場が見えるだけの道である。今日は景色よりは坂道を越える喜びを味わいに来た感じになってきた。 |

昼飯は陸前高田の雁月とアップルパイ

|

こんな霧の中で昼飯

|

標高1000m 新山(しんやま)高原

|

太平洋を一望できるはずだった

|

標高1000mの三角点

|

しばらく走ると、道の左から突然 鹿の群れが飛び出してきた。併走気味なので衝突リスクはないものの、かなりの驚きだ。群れが自分を追い越しながら渡っていく。またしばらく走ると牧場に鹿の群れを見る。今日は何度も鹿を見る1日になってきた。アップダウンを繰り返す地形だが特に下り坂は鹿との遭遇とスピードの出すぎに気をつける。

貞任高原の牧場まで来ると霧が頭の上になってきた。ここまで来ると傾斜が厳しく本格的な下り坂になってくる。また下りの途中で鹿の群れを見かける。岩手というか東北で鹿が増えてるんだろうか。ここで気付いたが痩せた影響で寒さに弱くなってきた。今までだと坂を登ると寒さに対して自己発熱が圧勝するイメージだが雨と言うこともあって冷える方が圧勝している。レインウェアを着ているので風は防いでいるが冷え切ってきた。激しい坂を雨の中で下る。 |

貞任高原の下り坂

|

| 坂を下る途中で集落とバス停が出てきた。雨宿りしつつ体を休めるが、冷えて疲れた上半身の疲労が深刻だ。今日も遠野で宿を押さえて、明日も雨らしいので宿を押さえている。もうキャンプはせず全てホテルでゴールを目指す日程となった。まずはホテルへ行く前に温泉を目指す。大浴場でしっかり体を温めたい。こうも深刻に冷え切ってるときは風呂が重要だ。寒さに耐えながら温泉まで走りきった。着替えを準備して風呂に入る。湯船に顎までつかって体を温める。普段はのぼせて早めに風呂から出る俺だが今日は徹底的に温めていく。温泉のお湯でやっと生き返ったという印象だ。こういうコンディンションでの自己発熱の確保というのも新たな課題として見えてきた。 |

温泉の近くの遠野食肉センターに寄っていく。遠野名産のジンギスカンでエネルギーとタンパク質で体の回復を図る。以前から何度か体感しているが岩手の遠野あたりはジンギスカンの名店が多い。美味しいラム肉と遠野冷麺で疲れを癒やす。ここのはタレ漬けではなく焼肉と同じ方式で楽しめる。すっかり満足して店を出る。雨がやんで走りやすくなったところでホテルへと向かう。遠野市街地を抜けてホテルに辿り着いて今日の走りを終える。

結果、ホテルにも大浴場はあって温泉は満喫できたが、あの状況では温泉に辿り着くのは早さが重要だっただろう。素泊まりにしてはもったいないほどのホテルでの一泊で体を休める。 |

遠野食肉センター ジンギスカン

|

焼けた肉にタレをつける方式

|

遠野冷麺

|

|

|

|

|

|

|

| 7日目 |

|

|

遠野 → 宮守 → 東和温泉 |

41.39 km |

| 2021/08/13 |

さすがに雨の1000m越えのダメージは大きい。奇跡的に元気があって天気が良ければ荒川高原の牧場まで高低差700m近く登るかと思ったが、当然ながら元気はないし天気もイマイチだ。朝から雨が降ったりやんだりの不安定な天気の中でホテルを出る。せっかくなので午前中は遠野でカッパ淵以外の観光地を巡る。去年のうちに遠野ふるさと村もこなしておいたので遠野駅近くの観光地のみで完結するプランだ。まずは朝飯代わりに遠野銘菓の明がらすを和菓子屋さんで買って行く。コンビニでコーヒーを買って軒先で朝飯にする。もちっと感とサクッとした不思議な食感を味わう。

次に遠野市立博物館へ行く。図書館から入っていく資料館で、考古学や民俗学の展示を見ていく。いかんせん学が無いというか知識が極端に理系に偏ってるので、これほど頭に入ってこないものはない。展示物がよくデザインされて見応えのある資料館ではある。続いて、とおの物語の館に行く。遠野物語を中心とした昔話が体験できる資料館だ。色んな種類の童話が楽しめる。語り部による話を楽しめるのだが、予想通り方言が濃すぎて8割方は話が頭に入ってこない。こういう狙いではあるが、それも楽しい。

遊びすぎて、すっかり昼過ぎになってしまった。暮坪蕪(くれつぼかぶ)を薬味に使った天ぷらそばを昼飯に食べていく。香りの立つ蕎麦に暮坪蕪の濃いめの薬味が美味しい。夏までは食事制限していたので天ぷら自体が久しぶりで胃がびっくりしそうな勢いだが、野菜の天ぷらは美味しい。デザートに山葡萄ジュースと葡萄餅を楽しんでいく。素朴な甘酸っぱさが美味しい。 |

遠野銘菓 明けがらす

|

遠野市立博物館

展示の仕方にデザインを感じる

|

遠野と言えば馬は欠かせない

|

柳田國男展示館

|

とおの物語の館

|

とおの物語の館

|

暮坪(くれつぼ)そば

左下が暮坪カブ

|

山葡萄飴

|

もう遠野でやり残したことは荒川高原へのヒルクライムぐらいとなった。だが、これも荒川高原と早池峰山を含んだ壮大な宿題である。岩手を代表する名山を望む峠は憧れがあるが、昨年に続いて今年もそこには行かないプランとなった。さすがに昨日の新山高原の後で連発は無理である。

遠野の道の駅で軽く寄り道をしたら、今日の宿を押さえた土沢に向けて走って行く。昨日の峠越えの貯金は未だに残っていて川沿いの道を下り基調で走って行ける。今日みたいに足が売り切れの日には助かるコンディションである。しかも追い風で雨も降っていない。もう少し暑い方が良いが、ウィンドブレーカーを着たくなるほど寒い。今年の夏は寒さに翻弄されている感は強い。それでも川沿いの国道は気持ちよく下っていける。河原に茶色い群れを見る。山の上なら分かるが、河原に鹿の群れがいる。警戒心は強く俺の姿を見て群れが一斉に走り出す。鹿はいっぱい見かけるが写真に収めることが、なかなか出来ない。

唯一の登り返しに差し掛かると体力が回復して脚力に火が付いてきて良い感じにこなしていく。それを越えて降ると釜石線が頭上を通る橋が見える道の駅に辿り着く。道の駅みやもりの見所にもなっているめがね橋が見事だ。糖分補給のためにわさびソフトクリームを満喫する。寒さを我慢しつつもミルキーなソフトクリームに少しだけ効いてるワサビが良い味を出している。食べているとめがね橋に列車が来た。慌てて食い切って写真を撮る。見事な橋の上に走る列車に魅了される。道の駅の中ではライトのついた列車が構造物を照らしながら壁に影が投影される面白い仕掛けもある。

道の駅みやもりを出て、再び下り基調の道を楽に走っていると、あっという間に土沢まで走りきる。日没になる前には温泉とくっついてるホテルに到着する。荷物から着替えと最低限の物を出してチェックインする。今日は寒かったので温泉がありがたい。ウッディーな雰囲気のホテルは居心地が良く疲れが取れそうだ。まずは温泉で体を温める。入り放題なのがありがたい。 |

道の駅 遠野 風の丘から

|

道の駅みやもりからJR釜石線

|

わさびソフト

|

列車が走るとオブジェが投影される

|

OFFってる時はこんな雰囲気

|

| 温泉で体を温めるとホテルのレストランで夕食だ。一応は健康に気を遣いつつも1杯だけ地ビールで乾杯する。地元の野菜や肉にこだわった料理で、まずは生ハムとサラダを満喫する。白金豚のしゃぶしゃぶには地元の醤油を使ったつゆがあって、これがまた美味しい。野菜たっぷりの料理に豚肉のスタミナがありがたい。すっかり満足して今日もホテルの快適な一泊で眠りにつく。 |

東和温泉 地ビールで乾杯

|

生ハムのサラダ

|

白金豚のしゃぶしゃぶ

たれは地元の佐々長醸造の醤油

|

|

|

|

|

|

|

| 8日目 |

|

|

東和温泉 → 花巻 → 石鳥谷 → 盛岡 |

53.79 km |

| 2021/08/14 |

いよいよ今日が最終日だ。朝の時点では雨は降っていない。ホテルで朝飯を食べていく。地元の食材を使った朝飯が美味しい。地元の味噌を使った茄子の田楽とヨーグルトとリンゴジュースがやたら美味しい。ホテルのアイドルになっている山羊と戯れて出発しようとしたら、ものすごい数のヤブ蚊に襲われる。道の駅が開くのを待ってのんびりと出かける。まずは道の駅でスタンプを押していく。地元の佐々長醸造の味噌を使った味噌ソフトクリームを満喫していく。思ってた以上に味噌味噌しい味だ。

今回、この場所に宿を取ったのには理由がある。去年のリタイヤの地である。まずは輪行撤収した土沢駅へと行く。去年の悔しさを改めて噛みしめながらこの地を越えていく。次に国道を走って、思い通りに行かず挙げ句の果てにリタイヤとなった花巻へと向かう。少し坂を登った先の田んぼが並ぶ道を走りながらリタイヤの場所を思い出す。なかなか、それっぽい場所が見つからないと思ったら出てきた。自転車を寄せてフリーホイールの修理を試みた場所である。ここに辿り着いて去年行けなかった遠野から戻って来れたことで何とか間は繋がったと言えよう。遠野から荒川高原と早池峰山は今回もかすりもしなかったが、また宿題として残していけば良いだろう。

去年は立ち寄ることを諦めた新渡戸稲造記念館を探しながら走る。宮沢賢治関連の資料館の逆側に曲がった場所にあるのだが、目立たない。やっと辿り着いたと思ったらコロナの影響で臨時休業となっている。いつも思うが新渡戸稲造記念館を開いても閉じても感染者数なんて1人たりとも変わらないのに、なんで閉めるんだろう。コロナ政策の愚かさには毎度のことながら呆れる。政治も生活ももっとロジカルにやっていくべきである。感情的な問題、一部のノイジーマイノリティーに叩かれるのを嫌って行動するところが今の日本の駄目なところである。

花巻まで戻ったら、もう後は国道4号線をひたすら北上して盛岡を目指すだけである。特に娯楽もない。交通量は多いので追い風をもらえる場面は増える。一応、花巻空港に寄っていく。飛行機の本数自体が少ないので人影はほぼない。スタンプが押せるかと思ったらそれもないので通り過ぎていく。 |

美味しい朝ご飯

|

ホテルのアイドル的存在のヤギ

|

道の駅 東和 みそソフト

|

昨年 輪行撤収の土沢駅

今年は通過点として訪れる

|

昨年の故障発生場所

ここを踏み越えるのは感慨深い

|

国道を北上していく。もうゴールをめざすだけだ。途中の道の駅 石鳥谷で昼飯にしていく。岩手名物のひっつみを食べる。今日は寒いので暖かい麺類が助かるのだ。ピロッともちっとした麺を楽しみつつ岩手の野菜の味を満喫する。ついてる味噌の焼きおにぎりも美味しい。デザートに黄金餅を食べていく。膵臓を壊して以来、油は押さえているので和菓子にはまっている。東北は和菓子が美味しい。

もう後は走りきるだけだと言いたいところだが、えげつないほどの向かい風が吹き荒れる。最後まで楽はさせてくれないようだ。しかも吹いてる風は冷たく夏とは思えない寒さは相変わらず続いている。スカッと晴れてくそ暑いほどの夏が懐かしく思える。今年は最後までこんな天気に翻弄されるようだ。だが、幸運にも雨は降らずにもってくれた。今日が雨なしで逃げ切ると、今年の夏がまさかの勝ち越しとなる。

市町村合併で大きな市になっているが、ついに今年の目的地である盛岡市に入った。国道4号線の盛岡から花巻は過去に2回走っているので勝手は分かっているし、今日も余力を十分に残して盛岡に入れた。ここまで来れば安心ではあるが交通量が多いエリアになるので注意は必要だ。盛岡の市街地入り北上川を渡って駅へと近づいていく。去年もレンタカーを借りて見覚えのある駅が見えてきた。

今年は無事に完走という形で旅を終えることができた。昨年から続くコロナの影響でGWは2度に渡って中止となり、昨年の夏はマシントラブルによりリタイヤ。秋には膵炎で入院し体力の大幅な低下でどうなるかと思われた今年だが、何とか復帰を果たせた安心感が大きい。日本屈指のタフなルートである三陸を踏破し、1000mの峠を越えて盛岡までの完走を果たせた結果は復活を象徴するものだ。だが、震災から10年経っても遊べるほどの復興では無く、まだまだ影響を感じざるを得ない三陸。コロナで制限されて不便になり疲弊した世間。社会的な課題を感じる旅の完走は手放しには喜べない。あと何回こういう旅に出られるか分からなくなってきた昨今だが、いつか手放しに旅を喜べる時が来てほしいと願うばかりである。 |

道の駅 石鳥谷 ひっつみ汁

|

黄金餅(ゆべし)

|

盛岡市に突入

|

完走!! 盛岡駅に到着

|

昨年リタイヤ・入院を経験し

感慨深い今年の完走

|

今日はあらかじめホテルを予約してあるので、まずそっちへ向かう。ここだろうと思ったホテルに入ってチェックインすると違っていて系列の方を案内された。予約したところと勘違いだったが、わざわざ調べてくれた。予約しておいたホテルの方へ行くと自転車の置き場を案内してもらえた。正面玄関の真横だが防犯カメラで監視してもらえている場所であり安心できる。結婚式なんかもやるホテルだからかロビーがやたらきれいで場違い感はある。チェックインだけを済ませていく。

とにかく今日は寒くて体が冷えているのでシャワーでは無く銭湯に行きたい。ホテルの近くに銭湯もコインランドリーもあるのはチェックしている。まずは銭湯へ行く。自転車を置いて風呂に入る。湯船にどっぷりつかって体を芯から温める。痩せた影響もあるが、とにかく今年の夏は寒い。初日の奥松島以外は常に寒さに翻弄された夏となった。体を温めたらコインランドリーに行って洗濯する。洗濯しながら日記を書き、またホテルに戻って泊まる準備を済ませる。 |

| 駅の近くの居酒屋に飲み行く。岩手の美味しい魚や食材で満喫していると、空いてるのにカウンターに座っている俺のすぐ後ろのテーブルに常連と思われる夫婦が来た。感染予防のためのアクリル板を勝手にどけてマスクもせずに大声で喋り始めた。挙げ句の果てにずっと咳き込んでいる。何だこいつらと思いながら席を替わった。東北へ旅行に来る人を保菌者扱いして白い目で見る人がいるが、俺に言わせれば都会の人の方がよっぽど感染症に気を遣っている。意識が低いのは地元の高齢者だと思う。感染症を防止するための論理的な思考が欠けている。場所を移ってからは快適に飲んで行く。〆のじゃじゃ麺も食べて大満足の夜である。ホテルに戻って、一息ついて旅の最終日の夜に眠りにつく。 |

完走を祝して乾杯!!

|

大船渡の岩ガキ

令和の怪物

|

盛岡名物 じゃじゃ麺

|

|

|

|

|

|

|

| 9日目 |

|

|

盛岡市内 |

12.22 km |

| 2021/08/15 |

|

盛岡 -東北新幹線→ 宇都宮 |

帰るだけの今日に限って天気が良い。この旅で数少ない青空が見えている。だが、仕方がない。ヤマト運輸の場所を調べて、ホテルをチェックアウトしたら向かっていく。営業所で荷物を下ろして段ボールを買って詰め込んでいく。いつも買っている最大サイズの段ボールが品切れで1周り小さいものになる。最大サイズだとサイドバッグなどは中身を出さなくてもまるごと収まるのだが、中身を出して整理しないと入らない。梱包を済ませて何とかいつも通りの3箱で発送を済ませる。

荷物を送り出して軽くなった自転車に乗ると旅の終わりの寂しさを感じる。ちょうど昼になってきたので昼飯を探す。今日は焼肉からの冷麺という気分である。我慢してきたが脂がのった肉を思い切り焼いて食べます。盛岡冷麺でさっぱりと締めて満足する。

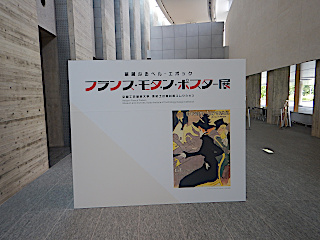

まだ新幹線まで時間があるので、どこを観光しようかと思ったら、美術館が近くにあった。フランスモダンポスター展というのをやってて、そのほかに岩手の美術を楽しめると言うことで寄っていく。シンプルでモダンな建物の中へと入っていく。俺には合わない雰囲気の中でフランスの古いポスターを見ていく。ポスターと言いつつ絵画なので芸術性がある中で商業的な性格もあってなかなか面白い。岩手の芸術家たちの作品もなかなか見応えがある。感想の薄っぺらさから分かるように、俺には美的感覚はないようだ。近くの資料館でやっと5千円札の新渡戸稲造とは何をしていた人なのか見ることができる。

夕方になり、そろそろ帰る時が来たようだ。世間のお盆はもう1日あるのだが、俺は仕事のために帰らないといけない。帰りの新幹線は感染症防止のため、絶対に混雑しないグランクラスを予約した。盛岡から宇都宮まで乗り換えなしで行ける列車を押さえた。予約しておくと気が楽である。盛岡駅に着いたら慣れた手付きで自転車をばらして輪行する。土産を買っていくが、コロナということもあり大っぴらにばらまくこともないので、ひっそりと南部せんべいを買っていく。 |

最後はガッツリと焼肉

|

焼肉よりは冷麺が目的

|

俺に似合わない時間つぶし

|

いよいよ新幹線に乗って帰るだけだ。グランクラスの一番後ろの席を予約したので、自転車は席の後ろのスペースに置こうと思ったら、広すぎて固定できない。しかもリクライニングは絶対に荷物に当たらない構造になっている。飛行機のファーストクラスやビジネスクラスのシートみたいな構造で快適そのものだ。盛岡で買ったサバとイカの弁当を満喫しながら宇都宮へと向かっていく。直通の新幹線はあっという間に仙台を過ぎ福島を過ぎ栃木へと向かっていく。今年も思い残すことのない旅は終わっていく。

宇都宮駅に着いたら輪行状態のままタクシーに乗って自宅へと帰っていく。明日から現実と向き合いながら仕事をするお盆の途中で帰って来るという異例の旅は終わりを告げた。 |

新幹線で撤収

|

グランクラスの最後部は輪行が楽

|

クラスの違う内装と閑散とした車内

|

サバとイカが絶品のお弁当

|

グランクラスの座席

|

|